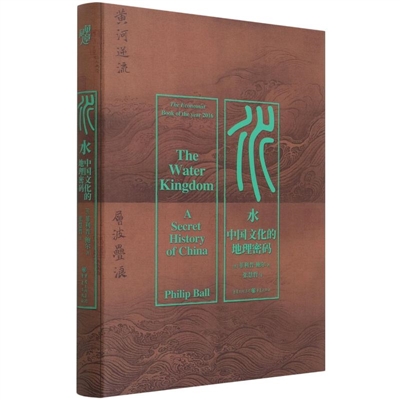

以褐黄为底色的封面,上面画有奔腾翻卷的浪涛,用绿色字体写就的两款中英文书名,这就是《水,中国文化的地理密码》一书的封面设计。本书的作者是英国的菲利普·鲍尔,中文读本由张慧哲翻译。

一个外国人写中国文化,而且是从“水”这一角度来书写,可谓充满了新意。读着作品,读着作者的一个个观点与他旁征博引的阐述,时时为他非凡的中国文化底蕴而惊叹。看他如此娴熟地将中国的历史、文化信手拈来,以佐证自己的观点,有时,我不由得认为他比一般中国人“更中国”。因为,我竟从他的阐述中理解了很多之前没那么了解的古文知识,在这样的时刻,便更加佩服他的中文造诣。

以“水”为脉络,作者从一条条具有代表性的大江大河讲起,从“水”这一独辟蹊径的视角切入,对中华历史文化进行观照与梳理,这让读惯了寻常历史书写方式的我获得了一种崭新的阅读体验。它新鲜,有意思,也很有趣。经他这么一番系统的梳理,让我也试着从“水”这一视角,对中国的历史文化有了一次全新的了解与体悟。

说来奇怪,以往读书时也背过许多历史年份与相关事件,但那些“历史知识”在当时更多的只是为应付考试,对它们的理解大多停留于表面。而读了此书,听了作者深入浅出的讲述,倒是让我对中国的古今历史更有了一种近距离的真切认知,好些时候竟不知不觉被那些闻所未闻的鲜活史实所吸引。比如“郑成功的生平”就让我读后感觉颇为新鲜,之前我可真不知道那么多。

当然,作者在阐述或引用这些史实时,表述也是十分严谨的,好些地方都用了“其中一种说法是”“也许”之类的字眼。因为有些史料只是其中一种观点而已,不是绝对的定论,这样的表述方式与研究态度是相对客观的、严谨的。但这些鲜活史实的加入,无疑增强了文章的可读性。

作为一名外国人,作者在有些时候也会呈现出“外国人”特有的视角看中国,以他原有的社会价值观或看现象的角度表达自己的观点。这样的表达对读者来说,也是多了另外一种角度的启示,这是对自己惯有认知的一种多元补充。当我读到他描述一幅中国山水画的画面内容,说“在群山、云雾中隐约可见集市上的居民在活动”时,我就发觉他把我们常说的“山区村落”当成了他眼里的“集市”,这是以他国文化看中国的一种有趣表达。但这种“外国腔调”的表述,对我这个中国读者而言,并不难理解他所想要表达的意思,只不过读到这里时会忍俊不禁。诸如此类的用“外国眼光”或“外国话术”来描述中国文化的地方在书中还有很多处,每一处读来都反而增添了一种独有的阅读乐趣。

尤其是读到此书最后一部分,我更是被作者非凡的“跨界”文化储备深深折服。如果说此书前面大半部分都在以“水”为脉络讲述的话,那最后一部分,我读着读着竟仿佛是在阅读李白、杜甫这些大诗人的诗作解读。这些大诗人的游历或吟咏的诗作,往往与中国的“大江大河”有着紧密联系。在读这一部分时,我不由得想:作者写这部书,不光精通中国的历史,精通中国的地理,竟还如此精通中国的古典文学。而古典文学这一板块,对于普通中国人而言,学起来也很不易,而他竟讲得如此深入,理解得如此准确。

此书最后,作者以历史的广角镜头,对中国的“水环境”与“水资源”提出了思考。他想到了几十年后,甚至更久以后水资源可能会面临的问题。这个问题不光关乎中国,也关乎世界,因为世界是相通的,地球是同一个。看到他引用的一组组数据,你不禁也会对未来产生担忧。

有时,适度的“忧患意识”更有助于启发当下的我们去重视水环境的保护,水资源的合理利用与科学规划。以更宏观的视角,观照当下的事实,这大概也是此书的社会价值所在。