■记者 王俞楠 通讯员 郎露寅

有人说,教育的意义,就藏在把“小事”做成“故事”的坚持里。

日前,为进一步提升我区广大班主任专业化能力,区教育局开展了全区中小学“小坚持·大意义”案例评选活动,共收到案例 384 篇,经学校组织、教育指导中心推荐、专家组评定,最终评出一等奖 45 名、二等奖 89 名、三等奖 130 名。

结合这次评选,在对班主任老师们的走访和交流中,记者似乎从其中看到了那些“小坚持”的意义。

在学习的日常里“坚持”一段特别的时光

在回澜初中朱肖夏老师的班级里,午饭后总会有一段特别的时光——字正腔圆的央视播音腔总会在此刻准时响起,屏幕上播放着过去一周国内、国际的重要新闻,让学生了解时事。这段每天18分钟的午间新闻时光,还有一个特殊的名字:《心怀祖国 放眼世界》。

“我选取了央视的《新闻周刊》《国际周刊》两档栏目,两档节目各45分钟,共90分钟,分在一周的5个中午播放。”朱老师介绍,之所以会有这样的想法,是想让紧张学习的学生适当地停下来休息一下,也让学生们少一些游戏的话题,多了解一下时事。“孩子们一天中大部分时间都在学校,让他们有关注社会、了解世界的渠道,看新闻,无疑是最好的选择。”

一开始,学生们对新闻并不感兴趣,有的忙着做作业,有的聊天,但朱老师没有放弃,她将新闻拆解成 “语文彩蛋”。

如在新闻最初播报新冠病毒时,她便问学生:“刚才主持人念的‘冠’字在这里读第一声还是第四声?为什么?” 这个看似简单的问题,其实串联起汉字文化与科学常识,引发了学生的思考,让新闻时光变成了“行走的知识库”;在了解“环球航海中国第一人”翟墨的新闻时,让学生通过讨论,不仅学习了那股坚持和挑战的精神,也积累了作文素材。

渐渐地,学生们从被动观看变成了主动思考,也在新闻中扩充了自己的知识面。

这样的坚持已经持续了6年,经历了两届学生……“希望我对‘新闻’的小小坚持,不仅仅是孩子们在初中阶段养成的一个小小习惯,更是他们在人生之路上学会思考、探索生命价值的大大窗口。”朱肖夏说。

而当我们的目光投向萧山四职,相似的时间,夏蓉老师班里的学生正在开启15分钟的“午间书韵”时光。

在舒缓的古典乐的伴奏下,学生们一笔一划书写着老师精心准备的承载着专业知识与语文精华的字帖,感受书法魅力与中药专业知识的共同浸润。

“最初,有这样的想法,是因为学生们的新生档案。”夏老师回忆,翻开档案,几乎字迹都是歪歪扭扭的,错别字随处可见,自我陈述和获奖经历更是前言不搭后语,逻辑混乱。“见字如晤,不说是练就一手好字,至少要工整,也会是考试、工作时的加分项。”

为此“午间书韵”就在这份为人师者的焦虑中诞生。

为了激发学生的兴趣,夏老师以药香为礼,为中药专业的学生送上蕴含中药文化的小礼物;通过空白开篇,让学生自由书写自己热爱的事物,释放个性。

随着时间的推移,曾经歪歪扭扭的字迹变得工整且富有力量。更重要的是,练字过程中培养的专注和耐心,迁移到了课堂学习和生活中,学生们的课堂专注度明显提高。

“15分钟很短,或许只能写完小小的一页字帖,但15分钟也很长,我希望学生可以看到,点滴的坚持可以带来改变。坚持也是成长道路上最坚不可摧的基石,是实现梦想征途上最有力的翅膀。”夏蓉说。

在老师们的“坚持”下,这样的特别时光还有很多。

如所前镇中张许乐老师让学生每天在放学前花五分钟,回顾一天表现,思考三个问题:今天哪些做得好?哪些需改进?明天如何做得更好?并记录在《反思日记》中。在老师坚持每日批注反馈下,孩子们的态度也从最初敷衍的 “今天还行” 到后期用心记录。这本日记,不仅记录了学习上的问题,更成为情感疏导的载体。班级氛围也愈发和谐、温暖、充满活力。

进化镇小华丽珍老师引导学生坚持每日三分钟整理课桌,让学生从 “乱塞书本” 到学会分类收纳,培养自律习惯。萧山二职林静老师、新街初中俞意老师,坚持每日与学生共同晨跑,以身为范,在改善班级跑操情况的基础上,告诉学生跑步的意义、坚持的意义。

成长的痕迹就这样在这一段段细碎的日常里被记录着……

在班级的空间里“坚持”一个特别的角落

在宁围初中汪柯婷老师的班级里有一个“树洞”——简单的纸箱挖一个孔,再画上几片树叶装饰,看似简单,却是学生间热门的打卡点。每当他们有困惑、烦恼或建议,都会“悄悄”写下投入“树洞”里。

每天放学前5分钟,汪老师都会随机抽取1到2张卡片,用“第三视角”回应他们。“匿名的形式可以给学生带来更大的安全感。”汪老师强调,要让青春期的孩子们在安全的空间里表达自我,收获成长。

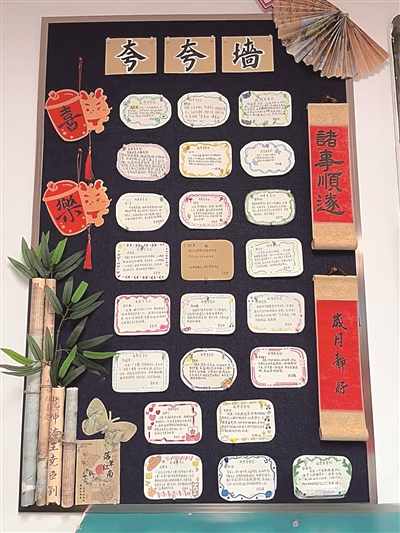

曾经,班里有一个男生(小C)通过树洞表达了想被认可的愿望,汪老师便通过 “影子伙伴” 环节,随机抽取,让学生共同来参与,观察发现周边小伙伴的优点,还设置了“夸夸墙”匿名发表出来。当时小C的“影子伙伴”就匿名写道:“小C修好班级破损的窗帘时,眼神特别专注。”借此,汪老师也邀请小C加入班级维修小队,两个月后,他成了团队中不可或缺的“技术顾问”。

“通过隐藏身份—渐进暴露—公开强化的路径,能更好地帮助学生完成从自我保护到自信表达的心理过渡。”通过“树洞”中学生们的需求,汪老师还延伸出“夸夸瀑布”“勇敢30秒”等活动,将个体困扰转化为群体成长议题,塑造“互帮互助、敢于试错”的班级文化。

学期初与学期末心理量表对比显示,学生“情感表达意愿”提升42%;班级日志记录显示,学生间冲突事件从每月平均6次降至1次……看到这一个个数据,汪柯婷知道自己找准了方向,而当学生开始主动写下“老师,明天‘勇敢30秒’的主题能让我来定吗?”她更明白,那些关于勇气与联结的种子,已在学生的心灵角落悄然发芽。

和“树洞”有些类似,益农镇中郑建华老师的班里有一个手绘的树洞形状的信箱,它有一个名字,叫“悄悄话信箱”。

郑老师和孩子们承诺,钥匙只由他自己保管;采取24小时响应机制,其中简易问题的解决方案次日用“神秘纸条”塞进学生抽屉,复杂情况通过家访、主题班会等分层处理,但绝不公开信件内容,重要问题以“有位同学遇到……”的方式集体讨论。

第一个月,“悄悄话信箱”就收到37封信。为了解决学生的问题,郑老师也想了不少办法。如“夸夸大轰炸”,针对自卑的学生,发动全班玩“优点轰炸”游戏;“烦恼变身术”,把“同桌借课外书不还”改编成情景剧,让“被告”坐在特制“和解秋千”上听同学的建议;“家长暗号卡”,将“孩子说您总加班”的信转成漫画卡片,家长会上发给对应的父母,背面印着“拥抱打卡计划”……

三年间,信箱也有了迭代,如“星空邮局”版,家长可通过“家校互通邮筒”,投递“孩子的闪光点”等等。

“当少年们知道总有个地方会稳稳接住他们的坠落,便敢在星空中大胆翱翔。”郑老师这样说道。

还有瓜沥镇长沙小学陆佳华老师在作业本上设计的“心情晴雨表”,让学生每日用颜色和简单文字记录心情。同时,偷偷与家长制定“情绪奖励计划”,调整教育方式;北干街道文博小学傅洪杰老师,利用家校联系本上的“心情分享”一栏,通过让低年段学生每日口述在校见闻,家长记录后反馈的方式,不仅让学生有了倾诉的角落,也让家长从“被动记录”到“主动参与”,增进了亲子间、家校间的沟通。

教室的后墙、讲台的抽屉、走廊的信箱、作业本上的一角——这些日常或许被忽略的角落,往往藏着最真实的教育温度。无论是树洞还是信箱,这些特别的角落,都是一份给青少年的礼物——它们让内向的孩子不必强行“外向”,让委屈的灵魂不必独自消化情绪,让平凡的日常有了被铭记的理由。

在重复的生活里“坚持”一场特别的仪式

一个“大大的拥抱”是蜀山街道贺知章学校马灿老师班级里每学期期初和期末都会有的特别仪式。

为什么要“抱一抱”学生?

“当时,这批孩子都是刚刚从幼儿园到小学,抱抱对他们是一种很熟悉的动作,而小学里其实这样的举动很少。”马老师告诉记者,自己偶然读到美国心理学家哈利·哈洛的“接触安慰理论”——身体接触对儿童心理发展的深远影响,为此她希望用这样的方式让孩子们慢慢适应从幼儿园到小学环境的变化。

与此同时,“抱抱”也不仅仅是抱抱。马老师会把孩子们高高地抱起,掂一掂他们的体重,再放下来,比一比身高,感知学生的成长。

不仅是抱抱,对处于长身体阶段的学生,马老师还特意在班级里准备了彩虹体重秤、身高尺,不时地记录孩子们的成长数据。同时在抱起孩子的30秒里,通过“最近睡得好吗?”“暑假去爬山了吗?”等开放性问题,了解孩子的近况等等。曾经就通过一个抱抱,马灿敏锐地感受到一个男孩子体重和身高没有很好地增长,“是不是挑食了?”在老师的轻声询问下,男孩子的眼圈却突然红了:“奶奶身体不好住院了,爸爸妈妈在照顾她,我早饭就吃了一个面包……”

“其实我们班里差不多有四分之三的孩子,爸妈都是外来务工人员,很多都在车间工作,两班倒或者三班倒,这也让他们对孩子的看顾很多时候力不从心。”马老师说。

而这样的“抱抱”不仅是对孩子成长数据的关注,也是一次更加温暖地交流与对话。“我们知道,学生是渴望被关注、被关爱的。希望这样的方式可以让每个孩子都知道班级是一个温暖的大家庭,在这个大家庭里每个孩子都有他专属的‘成长坐标系’。”

45张笑脸,527张班会活动纪实,1364张晨读和晚自习打卡,8021张无法分类的点点滴滴……这是萧山一职柯婷婷老师记录的学生日常。而用这样的方式,柯老师说自己想向同学表达的只有一个意思,“你值得被看见!”

“来到职高,很多学生其实是不自信的,或许在成长的路上就缺少了一份自信!”柯婷婷说。

为此,她总是早读前半小时到校,带着自己的相机,拍下每一个学生的日常。虽然背景总是相似,但学生的表情却有了变化。“拍得多了,就可以发现,他们渐渐不再拒绝我的镜头,甚至会朝着镜头露出笑容。”

运动会上背同学的瞬间、暴雨中护送轮椅同学的场景……拍照这个习惯就这样已经坚持了六年,拍摄6万余张照片,这些照片成为学生回忆的载体,光影也成为师生情感的凝固剂,总有往届学生发朋友圈“炫耀”这些“青少年照片”。

还有文博小学吴安子老师的“生日赠书”,总是针对不同学生特点选择书目,并在扉页手写赠言,如给学习能力弱的学生赠《五年级的烦恼》,鼓励其 “学习如打怪兽”;给转学女孩赠书并留言: “读过的书终会拥抱你。”是鼓励也是祝福。

楼塔镇大同小学马雪娇老师每月撰写给家长的信,内容涵盖班级活动回顾、学生闪光点赞美、教育建议等,如运动会拼搏瞬间、学生作业进步细节。同时鼓励学生给家长写 “压岁信”,家长通过回信表达期望,让文字成为家校情感传递的纽带等等。

教育家陶行知曾说:“教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来,才能打动心灵的深处。”也正是这些坚持,如一簇簇火种,点亮了学生心中的光。这些看似微小的坚持,正是教育最动人的底色。

教育需要坚持,晨昏交替间那些细碎的坚持,如同春日里的细雨,夏日里的清风,秋日里的硕果,冬日里的暖阳,在时光的长河中默默滋养着每一个生命,让教育绽放出别样的光彩。