■记者 潘佳佳 通讯员 许灵翀 吴翊铭

夏夜的新塘街道朱家坛村,宁静而深邃。然而,文化礼堂内却灯火通明。十二把折扇“唰”地展开,在闷热的空气中划出清冽的弧线。“扇骨要直如笔杆,转身要稳似砚台……”在市级文化特派员潘星伊的引导下,村民们齐齐仰头,动作整齐划一,宛如训练有素的舞者。

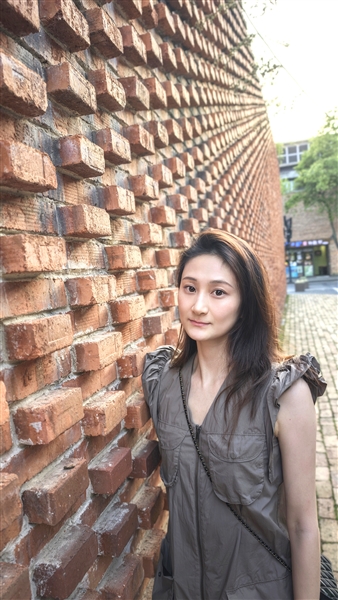

这样的场景,已成为朱家坛村夜晚的一道亮丽风景线。自2024年6月来到这里,潘星伊迅速融入了这片土地,开启了她与朱家坛村的文化之约。

舞动扇影

唤醒沉睡的历史记忆

初到朱家坛村,潘星伊便被这里浓厚的文化气息所吸引。跟随朱家坛村党总支书记韩军的脚步,她走进了有着“榜眼墙门”之称的朱凤标故居。指尖抚过雕花门舫,她忽然驻足:那些保存完好的“石壁硝墙”和展陈的《朱子家训》,仿佛穿越了时空,诉说着那段厚重的历史故事。然而,潘星伊也敏锐地察觉到,偌大的故居偶尔有几位访客,讲解员的声音在空旷的展厅里回荡,显得格外寂寥。那些承载着历史记忆的石刻、木雕静静伫立着,像一本被时光合上的典籍,等待着有人去翻阅、品读。

于是,一个大胆的想法在潘星伊心中萌芽——要让这些沉睡的历史瑰宝重新焕发光彩。她立即行动起来,开始了深入细致的走访调研。当看到村民们谈起“萧山相国”朱凤标时眼中闪烁的敬仰光芒,潘星伊深深感受到了这份文化认同的深厚根基。“要让历史活起来,就要找到最接地气的载体。”经过反复思考,潘星伊决定从自己熟悉的舞蹈领域入手,让历史文化基因舞动起来。这个看似简单的决定,却为朱家坛村的文化传承打开了一扇全新的大门。

找准了发力方向,潘星伊一刻也不耽误,马上着手实施。她成立了乡韵舞坊,以朱凤标生平故事为蓝本,创编了舞蹈《扇舞传家训》,并组织村里的舞蹈爱好者一起排练。每周一晚上,村民们手持折扇,在潘星伊的耐心指导下,认真地练习每一个动作。在排练间隙,阿姨们总会不由自主地向潘星伊表达感谢之情:“以前我们哪有这样的机会去专门学舞蹈?有潘老师来指导,太好了!”一位50岁的李阿姨激动地说,“总觉得朱相国是书里头的人物,跟我们不搭边,现在每次跳舞,我能把《朱子家训》一一背出来。”她的话也引起了村干部们的共鸣,韩书记表示,通过舞蹈,那些原本停留在书上的《朱子家训》,如今已深深印刻进村民们的心里,同时也营造了浓厚的文化氛围,让更多人了解了朱凤标,走进了朱凤标故居。2025年1月,这支精心排练的舞蹈还在新塘街道“我们的村晚”展演上精彩亮相,赢得了满堂喝彩。

如今,舞坊里的阿姨们每周都热切期待着潘星伊的到来。她们不仅在排练时全情投入,还在手机微信群里积极分享自己的排舞视频。潘星伊则总是耐心地回复,给予指导和鼓励。正是这样的互动,推动了乡村文化的传承与发展。

从“村舞”到“村剧”

让乡村文化长出美好未来

翻开潘星伊的驻村日记,扉页上赫然写着:“村舞”是序章,“崇孝·尚学·赋美”文化品牌项目才是正篇。她在酝酿一个宏大的文化工程——以朱凤标故居为天然舞台,结合舞蹈、话剧、朗诵、歌唱等多种形式,通过古今对话等手法,打造一台融合影视技术与沉浸式体验的多元舞台剧,生动地呈现朱凤标的动人故事。

今年4月,这个计划迈出了关键一步。潘星伊携手创作团队初步完成了《少年朱凤标》剧本。剧本通过真实典故精彩地刻画了这位清代名臣的成长轨迹。“在剧中,我特别设计了村民和孩子一同参演的环节。”在潘星伊看来,让朱家坛的村民亲身演绎自己先祖的故事,这才是最有温度的传承。

据悉,这部凝聚着集体智慧的舞台剧,将突破传统演出形式的局限,不仅将在朱凤标故居实现驻场演出,更将通过村口新建的LED文化大屏、短视频平台等现代化传播渠道,让历史故事焕发新生。潘星伊一边畅想着剧播出的那天,一边动情地说道:“我们要让朱氏家风,沿着光纤网络,飞入千家万户,让历史真正鲜活起来。”

与此同时,潘星伊的“文化版图”还在持续拓展:她加入朱凤标研究会,为研学孩童精心编排“勤学舞”;与泽声文化艺术策划公司合作,共同打造沉浸式文化体验,让游客得以与历史人物隔空对谈……在她眼里,这些细小的文化实践看似微不足道,但每一步都走得坚实有力,不仅能让历史文化焕发新魅力,更能带动乡村旅游发展,让文化传承与乡村振兴相得益彰。

暮色中,潘星伊静静地看着阿姨们排舞的身影,聆听着孩子们的欢声笑语,心中不禁感慨万千。她深知,自己所肩负的使命,不仅仅是传承一段历史,更是为这片土地注入新的活力。“我要做的,是让历史与当下对话,让文化为乡村赋能。”她常常这样自勉。恰如她正在精心编织的这张文化之网:既连着过去,也通向未来;既是守护,更是新生。