文/胡胜盼

诗人余光中说,“如果要找一名古人去旅行,不要找李白,他太狂傲,不负责任;也不要找杜甫,他一生太苦,会很丧;要找就找苏东坡,他是一个能让一切变得有趣的人。”《苏轼的朋友圈》,网红一样的大众化书名,内里却是取材有据、表达流畅,故事内容丰富,满满干货。

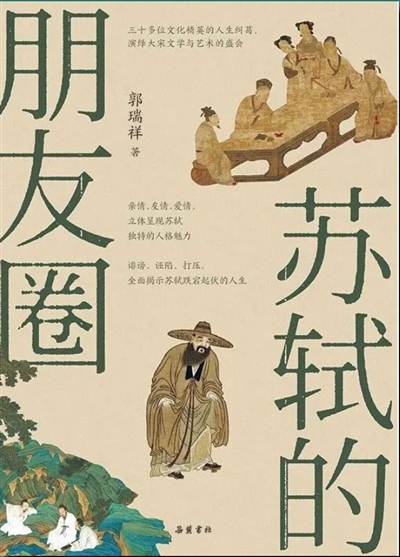

关于苏东坡的书籍有很多,但是大家依旧对这位天才充满好奇、充满疑问、充满从不同路径去探索的冲动。著名文史作家郭瑞祥的新作《苏轼的朋友圈》,以苏轼的社交圈为观察点,深入剖析苏轼所处的社会环境,探究他的人生哲学、文艺创作和艺术成就。书中选取苏轼与大宋文化精英王安石、欧阳修、司马光、米芾、黄庭坚等三十多人的人生纠葛,演绎了大宋文学与艺术的盛会。通过讲述精彩的故事编织架构精心搜寻的史料,《苏轼的朋友圈》因此呈现出了一个立体、多维度的苏东坡。

千万人眼中的苏东坡自有千万相。苏轼的朋友圈里不仅有达官显贵、仙风道骨的人物,还有家徒四壁、满腹经纶的普通人,诗友、书友、画友、酒友、驴友应有尽有,他们畅谈诗词、书法、绘画、美食,共同享受生活的美好。这位大宋天才,是天生乐天派、悲天悯人大诗人、黎民百姓好朋友。他的才华和人脉让他在朝堂上备受瞩目。司马光、张方平、范镇等重臣都是他的长辈和朋友,而李常、孙觉、王巩等人更是与他交心,为他受罚受累也从无怨言。“吾上可陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿,眼前见天下无一个不好人。”如果北宋有“朋友圈”,苏轼的朋友圈一定是最热闹的,有趣的灵魂吸引了一群有趣味的人。

点读《苏轼的朋友圈》,我们会发现在他64年的生命旅程之中,正是自由包容的母亲,慈爱严厉的父亲,正直可爱的弟弟,相知相爱的妻子,肝胆相照的朋友,以及半生贬谪,足迹遍布半个北宋疆土的艰难历程,才有了天才、率真、知足、乐天的苏轼的因缘际会。家人中,我们可以特别留意一下他的弟弟苏辙,这个一辈子都在“捞”哥哥的弟弟,是哥哥的底气和依靠。哥哥是车前的木头,弟弟是车后的印记,虽然弟弟一辈子没有追上哥哥,但也一辈子没有离哥哥太远。

恩师中,亦师亦父的欧阳修对他影响至深。虽然欧阳修生前没有太多时间和苏轼相处,但他去世后,苏轼从来没有停止过对他的怀念。“十年不见老仙翁,壁上龙蛇飞动。欲吊文章太守,仍歌杨柳春风。”恩师去世已十余年,但睹物思人,苏轼依然难解心中思念。“千里马常有,而伯乐不常有。”在苏轼的眼里心里,欧阳修就是一盏明灯。

徒弟中,黄庭坚是患难见真情的知己。因为“乌台诗案”,苏轼被贬黄州,与他来往密切的皆受牵连,许多人都急于撇清关系。而此时的“笔友”黄庭坚却不惜赔上自己的前程,为他仗义执言。可叹:锦上添花何其多,雪中送炭有几人。

苏轼的朋友圈里,还有一群非常特殊的存在,那就是政敌。书中称王安石为苏东坡的“怨友”,看着不觉哑然失笑。果真是“难为知己难为敌”。两人矛盾的根子竟然源于苏轼父亲苏洵与王安石的交恶。就是这样的两个人,一辈子于哲学、政治、行事作风都格格不入,可是晚年的时候居然能够交游甚欢。离别的时候,王安石依依不舍,甚至对苏轼作出了如此评价:“不知更几百年,方有如此人物!”欣赏之情,溢于言表。

同样的故事似乎也被复制在了苏轼与司马光、章惇的交往上。孔子云:“君子和而不同。”苏轼和司马光都是君子,他们可以相互扶持,也会相互争执,司马光为程夫人撰写墓志铭,苏轼称司马光乃“百世一人,千载一时”。从朋友变成政敌的章惇,曾在朝堂上拯救过苏轼,后来却又站到对立面,成为苏轼政途上最大的阻力和伤害。但当章惇被贬时,苏轼仍然十分关切,真心相待,因为这是他的本性。

苏轼有敌人,更有朋友,他走到哪里,朋友就交到哪里,人性光芒也就绽放到哪里。作者充分抓住了苏东坡这个大IP,然后以现代人最有感触的朋友圈角度切入,让我们看到了以这个伟大的人为轴心,辐射出的整个北宋的社会环境和文人集团。他写“一蓑烟雨任平生”,却始终怀揣着对美好生活的向往;他一生跌宕起伏,但始终保持着对生命的热爱和思考。

正如林语堂先生所说,“苏轼已死,他的名字只是一个记忆,但是他留给我们的,是他那心灵的喜悦、思想的快乐,这才是万古不朽的。”