《布鲁克林有棵树》说的是一棵普普通通的树,在中国,它名“臭椿”,古称“樗”。《庄子・逍遥游》有:“吾有大树,人谓之樗。其大本拥肿,不中绳墨。其小枝卷曲,不中规矩”。因有臭味,又不堪大用,人称其为无用之材。但在布鲁克林,它有个美丽的英文名,叫tree of heaven(天堂树)。这是一棵顽强的树,哪怕是水泥地上,都能顶开缝隙,长成参天大树。人们把它砍了,把它的树桩烧了,它的根还会在地下生长,还会找到适当的缝隙,向着光亮,向着天堂,生长。说实话,我佩服这样一棵树,人嫌它臭,骂它无用,拿刀砍它,用火烧它,但它从不放弃自己,哪怕只剩黑暗中的一条根,它还是会默默地努力地寻找阳光和天空的方向。

主人公小弗兰茜就是这样一棵树。

布鲁克林是个人口密集,当时可能和贫穷、脏乱、落后等等联系在一起。她的爸爸是个打零工的唱歌侍者,帅气时尚、能歌善舞,但贪酒,除了一点工资拿回家,小费进账都花在了喝酒上。妈妈是个清洁工,挣钱很少,家里常常穷得揭不开锅。她和弟弟尼利经常挨饿,他俩每天都会想办法收集破烂,每周六上午,去垃圾收购站卖废品。

“弗兰茜和尼利把他们所有的破烂都装进一个粗麻袋,两人分别拽着一角,拖着麻袋沿街行走。”每次尼利都让弗兰茜一个人把粗麻袋拖进收购站,因为那个长着铁锈色头发铁锈色胡子和铁锈色眼睛的老板喜欢掐女孩子的脸,如果不反抗,可以多得一分钱。

她常常去抢购霉面包,因为过期,所以廉价。十三岁就去打工,十四岁就上班赚钱。而她的爸爸在她十四岁那年因醉酒去世,她的妈妈又怀孕了。她和她的一家人“怎么才能熬过那个夏天”?

说起来都有些不忍往下读,读完不忍再作回忆。但即便如此困顿,她仍然坚强地生长。没机会上高中,她边工作边自修大学课程。后来,真的考入了大学。

我说弗兰茜就是一棵天堂树,这是唯一能在水泥地生长的树。这棵小树,不只是坚定地执着地向上生长,还能从贫瘠的生活中汲取养分和力量。

他们一家人都有这种能力。

妈妈凯蒂将廉价发霉的面包加工成让人“回味无穷的美食”。断粮时,她带领孩子玩“北极探险”游戏,让孩子们在饥饿中等待,马上就有人会来救咱们了。她把生存需求升华为创造力的演练,为贫困的现实赋以幸福的细节。她人穷志不短,丈夫过世、家里上顿不接下顿,酒吧老板出于怜悯,故意“还钱”,她坚辞不受,不吃怜悯之食。她自己没识几个字,却坚持每晚给孩子读一页《圣经》和一页莎士比亚的作品,天天如此。她没有钱,用为别人打扫清洁来换取孩子们的钢琴课。她用自己的方式让姐弟俩灰色的生活有了精神的光亮。

她爸爸一辈子穷困,却并不潦倒。他总是衣着整洁,给孩子们唱逗趣的歌,把快乐播撒给别人。他的爱对弗兰茜是一种特殊的力量,他没钱,却想办法帮她转去好一点学校。他提前为她准备鲜花,在他去世六个月后,弗兰茜在毕业典礼上收到了他的鲜花和卡片。

她喜欢阅读,她立志每天读一本书,从字母A开始,她想把馆内所有的书从A到Z全部读完。星期六的时候,她又给自己一个幸福的特权,可以读两本书,且有一本可以“不按字母顺序阅读,让图书管理员推荐一本书给她。”

“弗兰茜紧紧抱着书,匆匆赶回家,她差点在路过的门廊上停下来读书,好在她抵住了诱惑。”

1912年的宁静的夏天,布鲁克林,一个十一岁的小女孩。她坐在天堂树笼罩的防火梯上。“终于到家了,她期盼了一个星期的时刻——防火梯阅读时刻——终于到了……”她拿着借来的书,坐在防火梯上,藏在浓浓的树荫里,边读书,边做着白日梦。夏日的每个星期六下午,弗兰茜就是这么浮想联翩的。

穷人是怎么会幸福?他们的幸福似乎是那样少,所以,有一点就千方百计去感受。感受幸福,这是一种能力。把霉面包捣碎,重新加工,好像吃到世界上独特的美味。她感觉幸福。当她有了五分钱,有勇气和底气进到小商店,可以自由地看看这里、摸摸那里。她感觉幸福。圣诞节,她给尼利准备了一件非常精美的礼物:一个五分钱的大弹子。为家人倾尽所有,她感觉幸福。

“尼利,我们到屋顶上去吧,”弗兰茜心血来潮,“去看看新年伊始,外面的世界是什么样子。”弗兰茜踮起脚尖,张开双臂。“哦,我要拥抱这一切!”新年伊始,虽然生活仍十分困顿,但她用力去拥抱寒夜、星光和所有这一切。对她而言,幸福无处不在。弗兰茜说:

“人们总认为幸福可望而不可即,以为幸福又复杂又难得。其实,很多小事都可以给人幸福感。下雨的时候有个躲雨的地方,忧郁的时候喝一杯浓烈的热咖啡。对男人来说,一支香烟就可以让他心满意足。独处的时候,读书也是一种幸福……这些都能使人幸福。”

一本书,就可以让她进入一个另外的世界。一本书,就可以让她幸福一下午。阅读自由,大概是这个世界上最容易实现的自由。但没有幸福感受能力的人,在困顿与贫瘠中,只会抱怨,只会愤怒,只会在日复一日的哀叹中枯萎。而弗兰茜从一棵臭椿树里看到了天堂的模样。当生活终于有所改善之后,弗兰茜与弟弟甚至怀念捡破烂的日子,甚至同情“没吃过苦”的妹妹。

爱,赋予苦难意义,使创伤沉淀为生命厚度。幸福,就是人生的阳光雨露。你感受不到,就无法健康地向上生长。坐在她对面,那个图书管理员,只会埋头沉浸在自己的抱怨里。当弗兰茜请求她推荐一本书时,她从不抬头,随便扔一本书给她。从十一岁借到十六岁,1918年,弗兰茜考入大学,准备向童年告别时,再次去图书馆,她好像是第一次看到她:

“我只想问问那个棕色的碗……这碗对我意义非凡……碗里总有花。”

图书管理员看了看那个棕碗,里面插了一簇粉色的野生紫菀花。弗兰茜感觉图书管理员也是第一次看到这个棕碗。

“哦,那个碗!是保洁员把花放进碗里的。或许是其他人。还有别的事吗?”她不耐烦地问。

曾经给弗兰茜以希望、以梦想、以四季风景的一只棕色的碗,曾经让弗兰茜如入天堂的图书馆,曾经让弗兰茜无比羡慕的图书管理员工作,在她那里,一点幸福都不曾感受到,她有的只有她的“不耐烦”。

拥有幸福感受能力的,即便身在困顿,仍如天堂。反之,即便身在图书馆,仍如身处地狱:“那棵名叫安妮的枞树,尽管有诺兰一家关心呵护,浇水施肥,却早早就病死了。可院子里的这棵树——被人砍倒了……被人架起篝火焚烧,连树桩也不放过——这棵树竟然还活着!它活下来了!没有什么能摧毁它。”

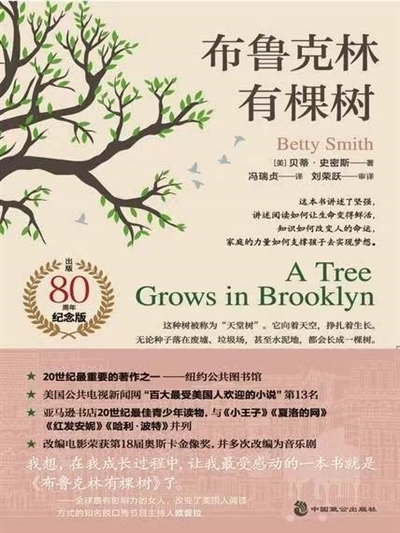

这就是天堂树。《布鲁克林有棵树》,它的名字叫“天堂树”。这是一棵能在水泥地上生长的树,一棵能从贫瘠土地中汲取到养料和雨露的树。作者史密斯借弗兰茜证明:感受幸福是一种能力,是将悲欢转化为养分的精神炼金术。如她在序言中所悟:“活着,奋斗着,爱着生活馈赠的一切悲欢,便能抵达圆满。”

在当下物质丰裕却充满焦虑的时代,弗兰茜的启示愈发有益:幸福不在际遇的顺逆,而在你以何种目光凝视际遇。幸福,是一种主动的生存美学。当天堂树在布鲁克林的裂缝中向光生长,它提醒每一位读者:

你灵魂的土壤里,也埋着这样一粒种子。