1856年,英国、法国以“亚罗号事件”和“马神甫事件”为借口,对中国发动了第二次鸦片战争。

英法联军进攻天津,逼近北京。

战火逼近京城,引起了民众恐慌,北京前门外的百姓开始抢购烧饼,囤积干粮。

国家面临分崩离析的险境,朝廷上下无不人心惶惶。其时,僧格林沁败退大沽,眼看守不住,秘密上奏咸丰皇帝,请咸丰巡幸木兰。之后,圆明园大火燃起……

■文/图 傅浩军 傅朝同列

两位萧山官员上书力谏

咸丰皇帝下发僧格林沁密折,宣称将亲率六军征伐,命内廷王会同端华、军机大臣、御前大臣、内务府大臣及各部院大臣商议。

诸臣认为澶渊之功难恃,土木之变堪虞,吁请车驾还官,以坚其志。肃顺等人则力求咸丰出京。谁能保证北京安全?若不能保证北京安全,为何不让皇帝离开。万一北京沦陷,那连出京的机会都没有了。令众官员哑口无言。懿贵妃也劝咸丰留坐京师,以安抚京城的臣工、百姓。其他王公大臣们得悉后,纷纷前往圆明园,痛哭流涕,劝咸丰收回成命。

其时,两位萧山官员也上书力谏。

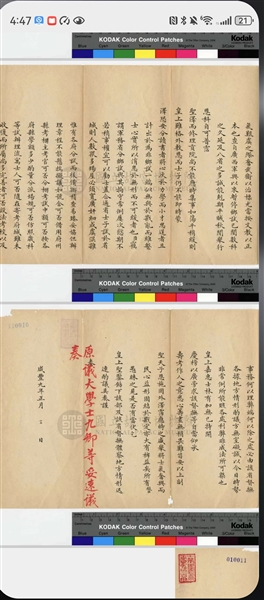

一位是朱凤标。朱凤标,道光十二年(1832)进士,历官礼部、户部侍郎、会试副主考、正考官、检察院左都御史、工部、刑部、户部、兵部、吏部尚书,以及乡试副考官、会试正考官,协办大学士、体仁阁大学士,时称“萧山相国”。

朱凤标力阻咸丰离开,北京层层屏障,城墙高大,就是最坚固的堡垒,如果英法联军能打下北京,难道打不下热河?

还有一位是汤修。汤修,道光十九年(1839)举人,历任内阁中书、侍读、福建道、云南道监察御史、顺天府丞、通政司副使、大理寺少卿、太常寺卿。其父汤金钊,嘉庆四年(1799)进士,历官礼部、吏部、工部、户部尚书,陕西巡抚、协办大学士等,加太子太保衔,已于四年前去世。

汤修听闻巡幸之说后,连夜手疏力争,言辞激烈,英法联军人马不过数千,京城内外官兵何止数万,只要守御有方,京城自可无恙,若圣驾一旦迁移,则城中必乱。

汤修的女婿是翁同龢。翁同龢,咸丰六年(1856)状元,同治、光绪两朝帝师,历任刑部、工部、户部尚书,军机大臣、总理各国事务衙门大臣、协办大学士。他两入军机处,参与内政外交决策,在甲午战争中主战,主张变法图强,起草“定国是诏”,拉开百日维新序幕。其父翁心存,道光二年(1822)进士,历官工部尚书、左都御史、顺天府尹、兵部尚书、翰林院掌院学士、户部尚书、体仁阁大学士等。其时,他遭到肃顺等人打压,被连降五级,革职留任。翁心存也上奏折挽留咸丰,认为驻扎京北,不如及早还宫,以镇人心。

在诸王公大臣们的阻拦下,咸丰无奈,暂时打消了念头,又赏八旗防兵银二十万两,以励士气。

翁同龢妻子汤松,已于两年前去世,其时战乱四起,翁同龢不便将汤松送回故乡,遂将汤松灵柩安置于报国寺。9月,翁同龢到报国寺,为汤松寻了一处灵柩厝室,此处泥土干燥,围挡厚实,坚如城门,翁同龢甚为满意,遂向寺里租用,以五十金作为地租,写下契纸。而后,翁同龢将汤松灵柩起出,安放厝室。翁同龢的兄弟、朋友过来帮忙,汤修也到寺中。

九月下旬,八里桥之战,僧格林沁率领蒙古骑兵发起冲锋,试图以传统的骑兵战术击溃敌军,然而,英法联军的密集炮火、步枪射击使清军损失惨重。

僧格林沁战败,大清最后的精锐覆灭。

咸丰皇帝闻讯,轰然跌坐在榻上。列祖列宗江山不保,英法联军要打进北京了。

9月22日凌晨,咸丰皇帝来到圆明园“鸿慈永祜”。在列祖列宗前,咸丰自觉无脸以对,他趴在地上频频叩头,直至鲜血满面。然后,咸丰在勤政殿召见王公大臣,交代有关事宜,随后,他带着众人出发,沿着福海匆忙前行。

咸丰带着皇后钮祜禄氏、懿贵妃叶赫那拉氏,以及怡亲王载垣、郑亲王端华、协办大学士肃顺等一班王公贵族、文武大臣启程,出圆明园大东门,前往热河。一万三千羽林翊卫护驾。

少数大臣得知了,纷纷赶来送行,他们跪在岸边,痛哭流涕,目送咸丰远行,似乎是一种被抛弃的感觉。

咸丰没脸面对群臣,漠然无语,只顾前行,带着羞辱就此离开。

汤修得悉,也急忙赶来,却没有赶上,悲愤填膺。

韩第梧因未能杀敌而抱憾不已

咸丰前往热河的消息很快传开,京城顿时人心涣散,一片恐慌,各部衙门陷入瘫痪。

北京城内外一片混乱,居民纷纷携家带口逃离家园。

许多富户和官员也加入了逃难的行列,他们带着金银细软,将家眷迁出京城,四处离散。

其时,市面上物资短缺,物价飞涨,车价亦成倍大涨,前往涿州的骡车价格是二十两白银,前往保定的价格达三十两白银,但此时已经不能计较车价了,大难临头,赶紧逃命了。

逃难途中,民众饱受饥饿、疾病和匪患的折磨,几乎得不到任何官方的救助。许多人在逃亡途中失去了亲人,有的因饥饿、疾病而死亡。

汤修也将母亲送出城去,到河北保定安置。

翁同龢则将母亲送往吕村暂避,租用了朱氏丙舍,很是简陋,只有土屋三间,没有桌子凳子以及家用器具。他的三嫂避地密云牛栏山前康格庄,侄儿则避居西山麓之周家巷,因无空屋,权居大觉寺。

翁同龢在来回路上,只见避难的人们络绎不绝。又碰到陕西新到马队数百人,部伍尚颇整肃。又见卢沟桥西有帐房十余架。又遇长新店数千蒙古兵,伤者甚多,其武弁手持令箭,云奉令在此扎营,实则饥疲掠食,附近铺店纷纷关闭。

汤修、翁同龢频繁来往,互通信息,谈及各路军马缺乏统一调度指挥,九门无有军事准备,只有巡防旗帜,两人只有摇头,叹气。

其时,警报叠至,英法联军日益逼近,翁同龢又请父亲出城,经再三请求,翁心存方才允许,亦避往吕村。

父子回望城中,只见黑气笼罩。

不久,翁同龢又觉吕村距长新店不远,并非安居之所,又转到房山。长新店因兵差,车皆藏匿,只雇得二辆轿车、三头豪驼、二头驴。翁同龢租了东门大街的房子,南向,为前后两进,后进房东自住,翁同龢租了前进十间,每月十金。正好与朱学勤对门,朱学勤是浙江余杭人,历任鸿胪寺少卿、大理寺卿等,他来帮忙,很是热情。翁同龢一家就此安顿下来。

那些天,翁同龢往来于京城和房山之间,早出晚归探望父母,他眼里到处是难民,老弱妇女,累累不绝,散兵、逃兵亦甚多。

英法联军随即攻占北京,又占据圆明园。

圆明园坐落在北京西郊海淀区,始建于康熙四十八年,由圆明园、长春园、绮春园三园组成。经雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰五位皇帝150多年的经营,集中了大批物力,役使了无数能工巧匠,倾注了千百万劳动人民的血汗,才精心营造成一座规模宏伟、景色秀丽的离宫。

圆明园规模宏大,珍藏文物众多,建筑规格中西合璧,是中国古代园林艺术的巅峰。

清朝皇帝每到盛夏就来到这里避暑、听政,处理军政事务。

10月6日,英法联军绕经北京城东北郊,直扑圆明园,其时,僧格林沁、瑞麟残部在城北一带稍事抵抗,即行逃散。英法联军遂闯至圆明园,二十余名技勇太监遇难不恐,奋力直前,同敌人接仗,终因寡不敌众,八品首领任亮等人以身殉职,管园大臣文丰投福海而死。

其时,有个萧山人刚刚调离东城。

萧山人韩第梧武艺高强,且能诗文,曾任职东城兵马司副指挥,负责巡查逮捕盗贼、管理囚犯,以及疏理街道、防火禁令等相关事务,他忠于职守,勤于任事,确保居民生活稳定和城市有序运行,屡屡得到上级首肯,多次赴圆明园,咸丰皇帝引见,后任广西镇安府提举,其地多有土匪啸聚山林,前任多以废事,韩第梧控御以法,保护一方安宁无事,深受百姓爱戴,民众感其恩德,称他为“万家生佛”。英法联军火烧圆明园时,他身在广西,没有因远离战火而庆幸,反而因未能杀敌而遗憾。

英法联军冲入圆明园,抢劫园中的金银财宝、文化艺术珍品,他们大肆抢掠,还将不能带走的东西全部捣碎。

朱凤标护送梓宫汤修守护有责

英法联军的恶行并未到此停止,又纵火焚烧了圆明园,大火三日不灭,圆明园及附近的清漪园、静明园、静宜园、畅春园及海淀镇均被烧成一片废墟。

奕䜣试图阻止英法联军烧圆明园,毫无作用,他登高瞭望,目睹了这场浩劫,万分凄楚。

翁心存时刻关注时局发展,忽传英法联军又到西山,居民大惊,次日探听,得知英法联军排队游览三山,不入园门,只从墙外周围环视而去,翁心存即想:“此何为者也,其心益叵测矣”。下午,只见东北方黑烟腾空,至傍晚,“望见火光出天,不知何处,兀坐端忧,夜不能寐。”后一天,翁心存望北方仍尚有火光,细探听,则确是英法联军纵火。英法联军军营在安定门外,而实日日到园,此次焚烧,“不独三山荡尽,而圆明园正殿、正大光明、勤政殿皆靡有子遗,即邆怀之近光楼亦为灰烬矣,时事如斯,真堪一恸。”

朱凤标居住在澄怀园。澄怀园位于圆明园福园门南,是专为南书房、上书房词臣所设的寓所,他在近光楼中居住十余年,存有大量藏书、文稿,在大火中亦被毁坏。朱凤标与翁心存、翁同龢多有走动,来到他们家,也想住到房山,翁同龢就帮着寻找房子,一位李蕤亭的朋友愿意出租房子,每月八金,不知何故,朱凤标后来没有租。不久,朱凤标前往热河。

北京陷入一片混乱,明火执仗劫案发生多起,海淀一带土匪则公然抢夺,当地衙门严加捕杀,将为首的枭首示众,劫掠才稍收敛。

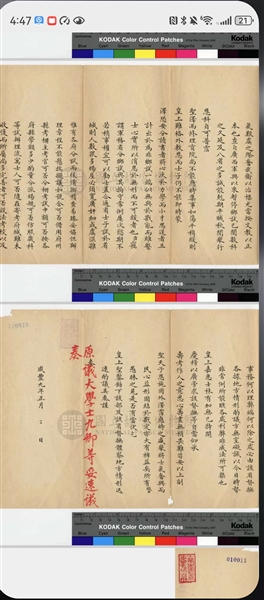

汤修认为自己任职太常寺,是主管宗庙祭祀之事的长官,应当守护宗庙里的牌位,他想到宋室南渡之时,神主被弃之道旁情形,担心英法联军破坏宗庙,于是秘密制作了数百个布囊,随后和几个同僚谋划,准备转移九庙神主暂藏陵寝,其时风声稍定,便停止了该行动。其后,驱车南下。

汤修递折请求开缺,几天后得到咸丰谕准。汤修曾在长沙购地七百顷及庄房一所,用银七千两,年收谷七百石,因太平军四处攻伐而无法前往,此次出京,移住苏州。翁同龢前来送行。

圆明园被列强焚毁,对咸丰的打击可想而知。

热河的大臣、后妃们得悉圆明园被毁,无不痛哭失声。

奕䜣极力保全清朝的面子,而无力回天,他与英法两国签订《北京条约》。随后,英法联军随即撤出北京。

不久,咸丰皇帝驾崩,临终前,他立六岁的儿子载淳为皇太子,命载垣、端华、肃顺等八人为“赞襄政务大臣”,总摄朝政,辅佐载淳。咸丰又将“御赏”“同道堂”两枚御印,分别赐给了皇后和懿贵妃。

肃顺等人控制了政局,新的权力体制开始运行。而慈禧极欲谋夺最高统治权,定要扳倒八大臣。于是,两宫太后和八大臣明争暗斗,不断交锋。

其间,御史高延祜奏请由太后垂帘听政。

高延祜,浙江萧山人,清咸丰三年(1853)进士,历官翰林院编修、陕西道御史、内阁侍读学士等。晚清时期,在辛酉政变、垂帘听政、太平天国运动等历史事件中,他屡上奏折,直言时事。

高延祜奏请太后垂帘听政,正合慈禧心意,可是,遭到八大臣极力抵制。

肃顺等人认为,垂帘听政不合祖制,高延祜即被发配黑龙江,与披甲人为奴。

此后,两宫皇太后下定决心,定要将肃顺等人置于死地。

其时,英法联军进攻北京,火烧圆明园,奕䜣费尽周折,艰苦交涉,虽丧权辱国,终罢兵和谈,于清廷可谓劳苦功高,却没有列入赞襄政务大臣之中。他认为是肃顺等人有意排挤,对八大臣又嫉又恨。僧格林沁、文祥等人被排斥在最高权力之外,亦极为不满。

慈禧遂联合奕䜣等人,发动政变,赐载垣、端华自尽,肃顺处斩。

消息传开,朝野震动。其时,大行皇帝梓宫尚在回京路上,朱凤标也在护送队伍中,他处变不惊,和众官员将梓宫安全送回京城。

清廷为护送咸丰梓宫人员,予以封赏,如校尉赏银一千两,王公赏记录二次,文武官员加二级,等等,朱凤标也加了二级。

其后,慈禧开始垂帘听政,执掌清廷半个世纪。