■文/记者 何可人 摄/张祥荣

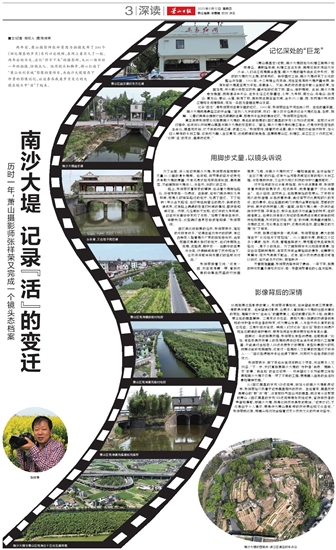

两年前,萧山摄影师张祥荣因为拍摄发布了100个《回忆围垦的岁月》系列口述视频,在网上着实火了一把。两年后的今天,这位“停不下来”的摄影师,又以一场历时一年的拍摄,惊艳众人。他用镜头和脚步,精心打造了“萧山水利长城”影像档案项目,为南沙大堤留存下珍贵的影像记忆,让这条承载着岁月变迁的大堤在镜头中“活”了起来。

记忆深处的“巨龙”

《萧山围垦志》记载,南沙大堤因地处钱塘江南岸沙地而得名。清乾隆年间,钱塘江主流北徙,南岸逐渐淤涨出大片沙涂,人们沿江筑堤围涂垦殖,南沙大堤的雏形由此逐步形成。那时的大堤均为土堤,时有坍修。新中国成立后,南沙大堤迎来了系统的整治与加固。1956年,十二号强台风来袭,河庄至党湾段大堤严重受损,新湾东部大堤甚至夷为平地,海潮涌入。灾后,县政府迅速组织群众全面修复,加固加宽,并分期分段抛石防坍,重点地段修筑丁坝、盘头,保护堤坡。此后,南沙大堤愈发稳固,西起浦沿半爿山,往东北经江边排灌站、七甲、九号坝、美女山、乌龟山、白虎山、青龙山、蜀山、头蓬、新湾丁坝,再折而往南至益农闸,全长85公里,西、东两端分别与西江塘和北海塘相连,宛如一条巨龙盘踞在萧山北部。

这条“巨龙”,是张祥荣刻在骨子里的记忆。1960年,张祥荣出生于河庄向公村。在他的童年里,南沙大堤就是最坚实的安全墙。“在我八九岁的时候,我们一群小孩子经常去这条大堤边捡鱼、捡虾、捉蟹。父辈们常常会提起它挡风御潮的往事,那是关乎生存的集体记忆。”张祥荣动容地说。

真正促使张祥荣系统拍摄南沙大堤的,是他此前拍摄的《回忆围垦的岁月》系列口述视频。在那次采访过程中,他深刻认识到萧山围垦与南沙大堤的紧密联系。“曾经,南沙大堤外是钱塘江滩涂,它是守护老百姓的生命线;围垦完成后,它才渐渐远离江道,退居二线。”张祥荣说,随着历史沿革,南沙大堤的功能悄然转变,如今已从单纯的水利工程,逐渐成为融入生态景观、休闲廊道的新角色,且横跨萧山区、钱塘区、滨江区三个行政区域。“这种‘活’的变迁,值得被记录。”

用脚步丈量,以镜头诉说

为了全面、深入地记录南沙大堤,张祥荣选择用脚步丈量85公里的漫长堤岸。他深知,快节奏的碎片记录无法承载大堤的厚重,只有沉浸式地观察四季轮回、潮涨潮落,才能捕捉到大堤与人、与自然、与时代的互动。

一路上,张祥荣怀着探索的精神,他沿着大堤原始路线,仔细考察每一处遗迹。在新街,他专门跑去寻找九号坝闸,那是儿时骑车路过的地方,充满了回忆。下了地铁7号线合欢路站,他打电话向曾经的同行、新街的老通讯员,还有路上偶遇的老者打听闸的情况,都被告知闸还在。然而,几经周折才发现,记忆中的九号坝闸,已在开发建设中变成了平桥。“如果不是亲自走访,亲眼所见,这些确切信息恐怕很难知道。”张祥荣说。

回忆起这段拍摄的经历,张祥荣表示,难忘的片段有许多。“记得在益农走访的时候,有位古稀老人指着堤外广袤的田地告诉我,当年那里还是潮水拍打的地方,他们赤脚挑土筑堤,泥担满,脚步紧……他眼中的自豪与沧桑,仿佛瞬间连接了历史和当下,让我深深感受到先辈们的坚韧与付出。”

张祥荣接着又说:“还有一回,我在党湾镇一带,看到成群的白鹭在茂盛的竹林里栖息、飞翔,与南沙大堤构成了一幅和谐画卷,生动诠释了‘生态之堤’的内涵;还有大治河排涝闸站这样的现代水利工程,与老堤坝并存,又让我为现代科技的守护力量而感叹。”

对于如何做好这份影像档案,作为资深摄影师,张祥荣有着独特的拍摄手法,归纳起来,就是着重于“对比与融合”。他介绍说,在材质上,他拍摄原始的老埂头、丁字坝与现代的标准塘、彩色沥青绿道,通过细节对比展现时代的变迁;在场景中,他让坚固的闸门与堤内金黄的稻田、葱郁的防护林、跑步的市民框入同一画面,体现大堤从单一防洪功能向守护家园、孕育生态、服务生活的多功能叠加的转变;在时间维度上,他寻找刻有年代标记的老闸遗迹与周边崭新的城市地标同框,形成时空对话;而“活”的关键,则是重点捕捉人与堤的互动,无论是生态维护,还是休闲活动,都让静态的大堤“动”了起来。

然而,拍摄过程并非一帆风顺。张祥荣坦言,最大的困难在于“系统性与不可控性”。85公里的长度,跨越三个区多个镇街,地形、风貌、管理差异很大,要完整记录且保持风格统一,是不小的挑战。为了捕捉特定光线和四季美景,如日出日落映照堤坝、油菜花开或金黄稻田的景象,他需要反复蹲守,可天气常常不配合。还有,部分历史遗迹湮没或难以到达,他只能多方打听,艰难跋涉……

尽管困难重重,张祥荣选择走到了最后。一年下来,拍摄的照片数量多得无法统计,每一张都凝聚着他的心血与坚持。

影像背后的深情

谈起拍摄这些影像的意义,张祥荣深情地说,他希望能传递三层意思。一是敬畏与感恩。他希望通过影像,让更多人看到南沙大堤的壮丽与建设的艰险,理解它作为“生命线”的重要意义,铭记前辈们战天斗地、向潮水要土地的围垦精神。二是变迁与见证。展现大堤从刚硬的防御者到柔和的守护者与共生者的转变,成为萧山发展、人与自然关系演变的活态见证。三是珍视与延续。唤起人们对这条“活化石”般的水利遗产和生态廊道的保护意识,思考如何在发展中更好地传承其价值。

回顾这一年的拍摄历程,张祥荣也有些许遗憾,他感慨道:“比如,有些极具历史意义的老堤段遗迹已完全消失或被现代工程覆盖,只能通过当地老人口述去想象它的模样;有些场景因为时机问题没能够完美捕捉;还有对一些堤段人文故事的挖掘还不够深入……”但这些遗憾并未让他停下脚步,反而成为他继续前行的动力。

张祥荣表示,接下来他会继续深耕这个项目,关注更多人文内容。“下一步,我打算拍摄南沙大堤的‘守护者’肖像、‘堤畔人家’故事、‘新生地’的生态记录……我希望这个系列能更立体地展现南沙大堤不仅是一项了不起的工程,更是融入血脉的生活场景和精神家园。”

从《回忆围垦的岁月》口述视频,到如今的南沙大堤影像记录,张祥荣始终执着于记录围垦相关的历史。在他看来,围垦历史是萧山的“根”与“魂”,没有那场气吞山河的围垦,就没有今日繁荣的萧山。《回忆围垦的岁月》口述视频是抢救性记录,留存亲历者的声音和情感;而南沙大堤,则是这段历史具象的载体。“记录它们,不仅是出于个人情怀,更是作为萧山摄影师的历史责任和文化自觉。”张祥荣就这样,用镜头和行动诠释着对家乡历史文化的热爱与坚守。