建立全区首个以个人名字命名的“调解工作室”,累计调处各类纠纷1940多件,合法赔偿及补偿金额共1.2亿余元,调解成功率100%。

■记者 刘殿君 通讯员 王啸虎

本版配图均为资料图片

就在前不久,党湾镇74岁的钱关林被授予“浙江省离退休干部先进个人”称号。

认识他的人,都管他叫“沙地老娘舅”。18岁入党的钱关林,1981年起就走上了基层司法工作岗位,有着几十年的基层“调解经”。

2011年8月,钱关林退休。没几个月,闲不住的他便凭着一颗发挥余热的心,一张能说会道的嘴,两条勤快的腿和积攒多年的独家调解“秘籍”,在司法部门的帮助下,在党湾镇开出了萧山首家以个人名字命名的“人民调解工作室”,成了党湾一带无人不知的“老娘舅”。

做了一辈子调解工作的钱关林,把自己的独家“秘籍”概括为4个心:耐心、细心、热心、诚心。“有时候,还得‘软硬兼施’。其实就是心里要懂得何时打板子,何时给糖吃。平时还要多看法律法规,要公正,心里要有底……最终目的是为了家庭、企业、社会的和谐安定。”

多年来,他累计调处婚姻家庭、赡养老人、邻里关系、土地承包、土地征用、建房拆迁、交通事故、人身损害、信访上访等各类纠纷1940多件,合法赔偿及补偿金额共1.2亿余元,调解成功率100%,有力地促进了社会和谐稳定。

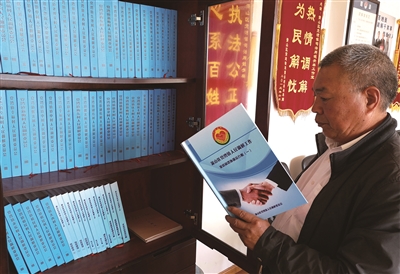

创编112本管理手册 成为“第二本户口簿”

做好人民调解工作,要有强有力的事业心。老钱做了40多年人民调解工作,对这份工作产生了深厚的感情。退休后他放弃了三家公司的聘请,其中一个建设集团老总提出以年薪10万元的报酬聘请,也被他拒绝了。

他坚持发挥自己的余热,为百姓和政府分忧解难,成立了个人调解工作室,干回了人民调解的“老本行”。工作室本着专业、高效、便捷的原则,化解了一批易转化为刑事案件和影响社会稳定的疑难复杂纠纷,促进了党湾的和谐稳定。

老钱在工作中始终讲究一个“实”字,尤其是对矛盾纠纷的预防,他花了大量的时间和精力。

为了调解基础工作,老钱从2014年5月开始,每月利用一定的时间,发挥村调解主任的作用,走访各村农户,开展预防矛盾纠纷排查摸底工作。

他还用了三个月的时间,创新编写《党湾镇各村(社区)预防矛盾纠纷管理手册》共112本,分两套,村里一套,调解室一套。该手册详细记录了全镇12498户、人口42918人的矛盾纠纷情况,排出重点预防纠纷人员,都列入调委会经常走访关注的人员名单之中,真正做到了底子清、情况明。

老钱的这个做法得到上级领导的好评,这套手册也被叫做党湾镇的“第二本户口簿”。如今,老钱还将这套手册的内容输入电脑,随时更新登记,以便镇相关部门领导了解农户矛盾纠纷预防情况。

社会在进步、在发展,随时都会出现新的矛盾和纠纷。老钱对工作中接触到的每一起纠纷都做到及时调解。

例如当地一家公司为了发展,对车间内的机械设备进行更新,职工工种也进行了调整。调整中湖北籍职工向某认为公司对她有看法,对她工种进行了调整,一时想不通,从公司生产车间楼上跳下来想要自杀。事情发生后,公司及时送医院抢救,虽然自杀未成,但向某双脚残疾。

出院后,向某及家人向公司索要赔偿70万元,向某家人多次集结老乡亲属等20余人到公司吵闹,时间长达六个多月。有关职能部门多次调解无果,后来公司领导想到党湾镇有个“钱关林工作室”就来汇报了这起纠纷,要求调解处理。

工作室接收后,耐心去做伤者及家属的思想工作,讲明公司设备更新、职工工种调整是正常的,应该服从公司分配。而自杀在法律上没有规定有赔偿,只能根据职工伤情进行适当补偿。

经过前后6次的劝导,工作室终于做通了伤者家属和老乡的思想工作。老钱也积极地和公司进行沟通,希望公司能从向某是公司多年职工的情面和向某已双脚终身残疾的事实,加上外来务工人员生活困难等多方面考虑,给予适当补偿。公司根据向某的实际情况,愿意补偿给向某20万元,向某对此也感到满意,最后双方达成了调解协议书。

“调解工作就像是医生看病 要拿出最佳‘药方’”

人民调解工作听着很简单,但只要有过类似的经历,就会知道这个工作其实并不好做。调解工作就像是医生看病,什么样的纠纷,该怎么样调解,是需要方法和“套路”的。

回顾多年的调解室工作,老钱在化解矛盾纠纷方面,充分体现出专业、高效、便捷的特点。

总结多年的调解工作,老钱主要是坚持“三个要”:要办事、要做事、要办好事。在矛盾纠纷调处中,工作室就是要做人家没有想到做的事,要做人家做不到的事,一直以创新的姿态做好人民调解工作。

工作室“开业”至今,让钱关林印象最深的一次调解发生在2008年。

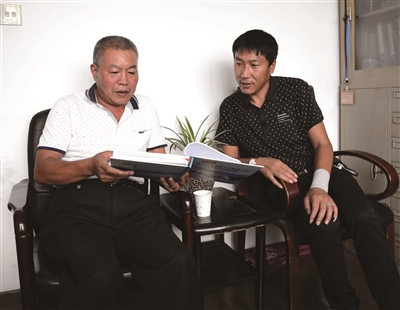

当时,一村民因车祸遇难,获赔偿31.2万元。此后死者妻子周某与其婆婆陈某因赔偿金与房屋居住权属等问题发生矛盾。2015年2月经村委调解后,因协议履行不到位,同年婆婆陈某与儿媳周某分别向当地人民法院起诉,要求履行支付赔偿金与分割房屋居住权属,法院判决后婆婆陈某对判决结果不满,未予履行,双方矛盾尖锐,争吵不断,结怨极深。当年5月,婆婆陈某上访反映,要求重新处理,后经上级部门案件流转至党湾镇“钱关林”调解工作室调解。

老钱接手后,仔细调阅村委调解书、法院判决书,并向村干部及双方亲属等了解情况,得知双方对死亡赔偿金的分成无争议,对住房分配也没有实际冲突,但婆婆陈某在面对由她支付给儿媳10万元赔偿金的法院判决结果时,实际只履行了2万元,剩余的8万元迟迟未予支付。

原来,儿媳周某在丈夫死亡、与婆婆发生纠纷后,离家出走四年多。在此期间周某两个未成年子女均由婆婆陈某实际抚养。一方面是儿媳周某认为婆婆私吞死亡赔偿金,法院判决后不履行支付。另一方面是婆婆陈某认为独自抚养孙子孙女得不到认可,儿媳还要争夺赔偿金。了解情况后,老钱多次联系双方,进行耐心劝导,双方同意面对面调解。

调解过程中,婆婆陈某表示儿媳没有尽心抚养教育子女,孙子孙女由自己抚养十多年到成年,儿媳离家出走期间未帮衬家庭,8万元赔偿金均已用于抚养孩子的支出。陈某还另外要求儿媳支付孩子读书等费用4万元。

老钱指出,这剩余的8万元赔偿金,虽然婆婆未向儿媳支付,但事实是婆婆一直在抚养自己的孙子孙女,未私吞该笔赔偿金,更多的是付出。未支付的8万元赔偿金与十几年的抚养支出,能否相互抵消。

老钱又回头做婆婆的思想工作,请她从家庭的角度出发,考虑到周某是外地儿媳还能回来,说明她心中有家庭有孩子。婆婆陈某思索后,表示不再要求儿媳支付其他费用4万元。婆媳最终握手言和,签订了家庭和睦协议,后经回访婆媳关系和睦。

这是一起比较复杂的家庭矛盾,时间跨度长,村委调解后法院又审理判决两次,当事人还上访。在调解过程中,工作室考虑到双方矛盾起源于互不放心、相互猜忌,老钱以家庭亲情为切入点,婆婆陈某为照顾孙子孙女付出了大量的精力和财力,媳妇索取赔偿金同样也是用于抚养两个孩子。老钱动之以情、晓之以理,总算打开了双方的心结,取得了圆满的结局。

“四个一样” 矛盾纠纷调解坚持公道

多年来,工作室始终坚持做好矛盾纠纷调解工作,坚持公平、公开、公正的原则,切实保障当事人的权利。在调解工作中,往往会碰到熟悉的同事、干部、老板、朋友来说情,要帮忙,给调解工作带来一定的阻力。

碰到类似情况,老钱就做到“四个一样”:当事人熟悉与不熟悉一个样、干部与群众一个样、外地人与本地人一个样、单位与个人一个样。这么多年来,工作室拒绝送礼、送卡、送票、送物53000余元。工作室始终坚持这些原则,拒绝各种干扰。

2016年,一位来自河南42岁的女职工杨某,在一家食品有限公司工作,当时正值高温期间,车间温度超50℃,杨某在已出现中暑症状的情况下,为了赚钱一直坚持工作了12小时才下班。回到家后,杨某进了卫生间就倒下了,送医院抢救无效死亡。

杨某去世后公司一直没有赔偿态度,认为将发动职工捐款的3万元作为补偿费交给死者方已是人道主义。有关职能部门多次调解,公司仍没有赔偿态度,导致死者亲属和老乡20余人到镇里上访。

镇里把这件纠纷交给了“钱关林工作室”出面调解。调解室连夜对杨某死亡事件进行座谈、调查分析死亡原因,迅速组织了调解。通过调查,按有关法律条款,工作室果断做出结论,对杨某死亡按照工伤赔偿处理。后经工作室多次协调后,公司同意赔偿给死者家属60万元。既确保了调解的公正性,又平息了事态的发展。

做了40多年人民调解工作,老钱深深地感到,每调解一起纠纷,就意味着肩上多了一份责任。工作实践中,他一直认为,产生纠纷并不可怕,真正可怕的是发生矛盾纠纷不管不问、久调不决、简单粗暴不秉公调解。因此,他对每一起纠纷都力争做到及时调解。

三年来,老钱还利用空余时间去各村(社区)调委会指导调解工作,下村落户调解纠纷,帮助村调解主任提高业务素质,做好村级调解委员会制度及台账建设,还组织村调解主任业务培训。

对人民调解工作,老钱还花了一定精力研究分析如何在一个“防”字上做文章。他觉得,要解决一个治本问题,必须从“防”字上下功夫。

纠纷怎样预防,预防纠纷从哪里着手,怎么起到预防的作用和效果?这些问题都在老钱脑子里。他认为,关键要抓基础,基础不牢,地动山摇。

于是,他想方设法,设计了一份表格。在每户户口册的基础上,增加矛盾纠纷发生记录,主要是家庭关系、婚姻关系、土地承包、宅基地建房、邻里关系、赡养老人、债权债务和有违法犯罪等记录,其中还有矛盾纠纷调处记录。

人民调解工作是婆婆妈妈的工作,有的时候比较辛苦,死亡事故纠纷经常要调解通宵,但他毫无怨言,从来没有叫过一声苦。

老钱认为:人生是有限的,传帮带是无限的。他觉得光自己做到退休不褪色、离岗不离党,还不够,重要的是把这种精神传递下去,要尽自己的努力为人民调解事业培养出更多有能力、有素质、有威信的人民调解员。

在党湾镇重视下,工作室举行了两次收徒仪式。老钱对8名徒弟做到有分工、有月会、有培训、有调解,努力培养好接班人,争取把这个志愿服务的队伍做得更好,让更多人受益。