文/余观祥

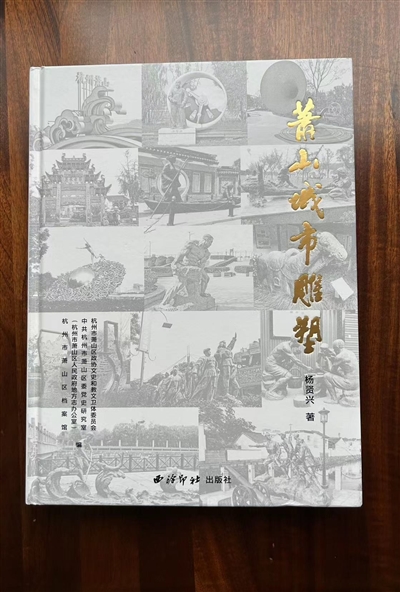

去年岁末,一部用时17年,由西汵印社出版社正式出版发行,出自杨贤兴老师之手的《萧山城市雕塑》新鲜出炉。该书图文并茂,以分段记载形式,记载了1949年以前至21世纪后萧山雕塑的史实,为萧山城市雕塑史理清了发展脉络,也为区域雕塑文化奉上了一笔丰厚大礼。

阅读《萧山城市雕塑》,从中不难发现,雕塑早已融入萧山百姓的生活记忆之中。“城市雕塑”一书,既记载了雕塑本身的形态、风貌,又承载了历史,具有一定的纪念意义。而20世纪,正是萧山历史上最风云激荡的时期。城市雕塑事业的萌芽、勃兴和发展,见证着萧山经济社会发展的一个维度。从雕塑的造型、选材、工艺上,淋漓尽致地凸显了时代性、科技性和文化性,造就了当代丰富而特有的建筑形态和建筑形式,不断地改变着城市的生存空间,给城市规划者、建设者、工程师和园艺家们提供了一个展示艺术的舞台。

杨贤兴的《萧山城市雕塑》一书,以摄影图片附加释义形式、分三大部分呈现:第一部分为萧山城市雕塑溯源;第二部分为伟人塑像;第三部分为城市雕塑。杨老师在城市雕塑溯源中作了较为客观、全面的梳理。他从溯源中指出:萧山雕塑历史悠久,跨湖桥文化遗址、蜀山遗址、茅草山遗址等新石器时代出土的石器、骨器等,含有浓重的雕塑元素。随着时代的发展,出现了石雕、玉雕、骨雕和木雕等雕刻品。中华人民共和国成立之前,雕刻品向雕塑方向有所发展,雕塑件向大体量迈进,主要出现在宅第、桥梁、寺庙、陵墓等处所,多为石人、石兽和牌坊。他同时提到,20世纪60年代,位于萧山的杭州第二棉纺织厂塑起了毛泽东像后,萧山才有了真正意义上的城市塑像。其后,萧山城市空间出现了众多硬质材料制成的雕塑,形态各异,极具观赏性。他最后在雕塑溯源中阐述:跨入21世纪之后,萧山城市雕塑在城区、镇街、学校、公园、企事业单位广为兴起,层出不穷。内容涵盖主题性雕塑、纪念性雕塑、人物雕塑、历史传说和民间故事雕塑等。制作材料上推陈出新,呈多元化格局。有玻璃雕塑、不锈钢雕塑、铸铜雕塑、原石雕塑和水泥雕塑等,各种新颖材料脱颖而出。

书中记载1949年以前的雕塑中,数位于义桥镇新坝村的节孝承恩坊最为醒目,它建于清雍正八年(1730),距今295年。牌坊高9米、宽8.3米,石质仿木结构,四柱三间五层,歇山顶。牌坊用浮雕麒麟、仙鹤、鹿、花草等纹样雕刻,斗拱组合,象鼻昂作,四角起翘,保留了清代的建筑艺术风格。该牌坊为萧山区迄今保存最完好的牌坊。立此牌坊的缘由,据乾隆《萧山县志》记载:“倪润妻金氏29岁守寡,76岁去世,雍正七年(1729)受旌。”2009年,节孝承恩坊被杭州市人民政府列为市级文物保护单位。

杨贤兴退休后返聘于萧山党史研究室(方志办),闲暇之余,他肩背照相机,跋山涉水,南到山头北到海头(萧山到南部山区,北至钱塘江边),拍摄近万幅雕塑照片中精选而成,打造了一部精美雕塑力作。

《萧山城市雕塑》的出版,不但生动、直观、真实地介绍了萧山城市雕塑近几百年来的发展历程,全书共收入萧山城乡各个时期雕塑700多幅,生动形象地展示了萧山百年城雕的发展轨迹。