抗战烽火,燃遍河山;悲壮岁月,铭记永远。今年是中国人民抗日战争胜利80周年,也是世界反法西斯战争胜利80周年。本报联合区委党史研究室(区地方志办公室)推出“如你所愿”系列报道,通过走访萧山区域内曾发生过抗日英勇壮举的遗迹、保存抗战珍贵历史遗存的纪念馆等,以铭记萧山军民参与抗战的历史记忆,感怀萧山儿女为抗战胜利作出的巨大牺牲和贡献。

铭记血的历史,是为汲取力量。珍惜当下的和平,方能开创未来!

■文/摄 记者 童宇倩 章泽斌 孔鹏飞

通讯员 钟丽佳 陆宏琨

谁能想到,抗战时期,起源于萧山南部小村里的一所中学,竟培养出一大批人才,其中更有未来的科学家、教授、行业领军人物等。

这所中学便是萧山中学。80多年前,在炮火声中,萧山历史上第一所现代意义上的初中——萧山县立战时初中学生补习学校(简称“战中”)诞生。它以宗祠为校舍,以爱国为火种,传承着为国育才的伟大使命。

几度辗转,几度停办,却始终没有熄灭教育的火种。1938年春,“战中”借用坎山周家祠堂(今属瓜沥镇)为校舍;1943年春,搬至离日寇据点较远的河上镇大坞朱村复课,直至抗战胜利。抗战期间,萧山中学坚持抗战办学、流亡办学,让教育的星火在战火中延续。

1937国难当头 “战中”生于战火

在一个闷热的午后,我们走进瓜沥镇周家祠堂。这幢始建于清朝的老宅,高堂大屋,雕梁画栋,堂前的几根百年大柱傲然屹立,显示着它曾经的辉煌。

这里,就是萧山中学开始的地方。1937年11月,日寇开始轰炸萧山。1938年春,在同仇敌忾、全民抗战的氛围中,“战中”诞生,借坎山周家祠堂为校舍,招收学生84人、教师10人。

“当时萧山没有初中,学生都是去绍兴、杭州等地读书,因战乱导致学生返乡,政府为支持抗战和培养人才,设立战时初中补习学校。当时选址在这里是因为从江北岸过来的人主要集中在这里。”萧山中学党委原副书记楼天立介绍说。

据1938年春入学的第一届校友应浩然回忆:周家祠堂一共有三进(现仅存第三进),祠堂中间设为大礼堂,靠西南面是食堂,再往北是膳厅,膳厅旁边是学生们洗脸的地方,最北面是学生宿舍。

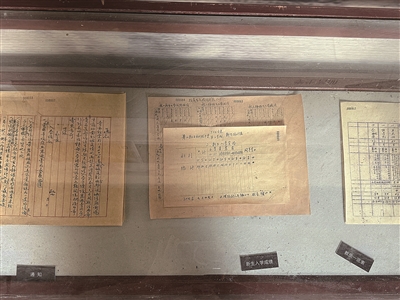

如今,祠堂仅存一进,为曾经的学生宿舍。伫立门前,虽空无一人,却能想象80多年前的热闹。缓步其间,看着墙面上的一段段介绍文字、一张张历史照片,让人仿佛穿越回那个书声琅琅、战火纷飞的年代。

1940年1月,日寇偷渡钱塘江,萧山城厢沦陷,学校只得停学。三年后,在萧山县政府临时办公所在地凤坞村附近的大坞朱村,“战中”续建,以朱氏家庙(又称“玉泉堂”)为校舍。

选址大坞朱村,一是可以借用朱氏宗祠和旁边的岩将庙为校舍,二是大坞朱村地处大山深处,远离日寇据点,遇事便于疏散,相对比较安全。

沿着蜿蜒曲折的村道,来到山林环绕的大坞朱自然村,看到村口那幢古色古香的建筑,这里,就是朱氏家庙。

新仿旧修复的玉泉堂虽然饱经岁月洗涤,仍掩不住精雕细琢。厅堂高悬由清代萧山书画家陆成栋所书“玉泉堂”匾额;正门左侧是一座长约2.5米的民国师生形象雕塑群,右侧雕塑的是一本课本。

“当时师生迁过来有100人左右,条件非常艰苦,没有像样的宿舍,学生们一边学习一边干农活,晚上还要出去发传单,宣传抗日精神。2016年,这里成了萧山中学旧址纪念馆。”在河上镇三联村工作人员朱文忠的记忆里,朱氏家庙经过多次修缮,但原貌基本没有变过。

1944年5月,“战中”更名为萧山县县立初级中学。随着抗战形势的发展,1945年秋天,学校迁入城厢镇城隍庙(今朝晖初级中学旧址),后迁址市心桥下街南货会馆和富家祠堂(今市心广场)等地。1954年3月,更名为萧山县第一初级中学;1956年增设高中班,定名为浙江省萧山中学。1995年8月,迁入现址(拱秀路538号)发展至今。

在“战中”读书是一种什么体验?

艰苦 但享有高标准教学

在“战中”学习的日子,并不平静。

在周家祠堂,学校曾遭两架日本飞机轰炸,炸塌了食堂和防空壕,所幸是白天,疏散及时,没有造成人员伤亡。

瓜沥镇凤升村工作人员应远告诉我们,听他爷爷那辈人说,现在后面的航坞山上还有当年留下的战壕遗址,“我小时候还能明显看出战斗过的痕迹,山上还有防空洞,也是保护了一些居民学生的安全。”

今年96岁的沈云来,来自进化镇沈家渡村,1944年在大坞朱村入学,他清楚地记得一次日军扫荡:“没有一点风声。当时有一个游击队员到我们校门口,朝天‘啪啪’打了两枪,告诉我们日本人来了。我们学校后面都是山,一部分人慌忙往山里躲。我来不及跑到山上,只得躲到老师家里。”

他还记得,1945年4月10日的那个下午,美国驻重庆第十四航空队所属巴姆队长来校参观并演讲自己空战经历和脱险一事。

“那时听到巴姆队长鼓励我们读书要专心、要爱国,要有决心读下去,不要半途而废,心灵上受到很深的启迪。”沈云来说道。

从这些校友的回忆里可以看到,“战中”的学习是充满危险和艰苦的,但也激发了他们的革命热情,磨炼了他们的意志。就在玉泉堂里,“战中”开始了它最为艰难的时期。学校的条件极其简陋:透风墙、破板凳、旧黑板……学生们以附近农家为宿舍,每天除了上学,还要干农活,以保证基本的生活。当时甚至还发生过学生上山砍柴被日军掳走当挑夫的事件。

但在如此艰辛的环境下,“战中”依然坚持着高标准教学。学校设置公民、国文、英语、数学、音乐、美术、劳作、体育等11门主要课程,老师身兼多职,学生发奋苦读。从大坞朱第一学期缺旷课材料统计看,没有一个学生缺过课。学生成绩也十分喜人。据学校史料记载:“本校毕业生大多升学就业,如1946年秋季毕业生投考省立杭高,其录取额百分比为全省初级中学之冠。”

薪火相传

打造“青年向往之城”

烽火散去,岁月更迭,当年的“战中”变成了如今的萧山中学。曾经的破板凳、旧黑板,已变成声光电一体化教室。始终不变的,是学校一以贯之的“心存薪胆,奔竞不息”的萧中精神。

今天的萧山中学,已成为浙江省首批省一级重点中学,桃李满天下。2025届高考再创佳绩:清北10人,复交9人,浙大112人,中科大7人,985层次以上214人,211高校以上345人……一串串亮眼数字,折射出代代薪火的延续。

而这股萧中精神,也早已融入了萧山这片土地。抗战时期,这里是军民浴血奋战的疆场;如今,这里是青年追梦的热土。萧山正全力打造“青年向往之城”,为青年搭建广阔的发展平台,让他们能在这片热土上施展才华、实现价值。

今年以来,萧山精准对接青年需求,通过政策普惠、完善配套、创新机制,让青年需求被满足、梦想被看见,实现青年与城市的“双向奔赴”,为建设“创新萧山”注入澎湃动能。

正如萧山中学校歌《弦歌声里》所唱:“山苍苍,水汤汤,江湖襟带,阡陌相望……弦歌声里,愿吾侪心存薪胆,志切渡江。”这不仅是对过去红色精神的传承,更是对新时代青年的激励——让每一位青年,在萧山这片热土上追梦前行。