■文/图 陈志富

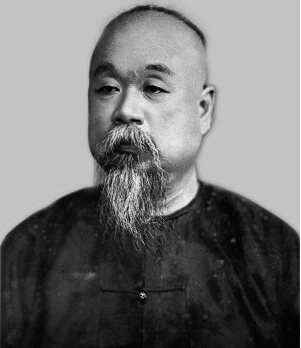

汤寿潜(1856-1917),原名震,字蛰先(蜇先、蛰仙),为旧绍兴府山阴县天乐乡(现属杭州市萧山区进化镇大汤坞新村)人。汤寿潜一生办实务,建铁路,重水利,着布衣,穿芒鞋,美誉“布衣都督”。

麻溪筑坝,系元末明初浦阳江改道系列工程之一,弊端造成坝外水害加重。至清末民初,由汤寿潜晚年在任职浙江都督前后,主张麻溪废坝,并力推麻溪改坝为桥完工,水利事功突出,是近现代水利人物之一,值得一书。

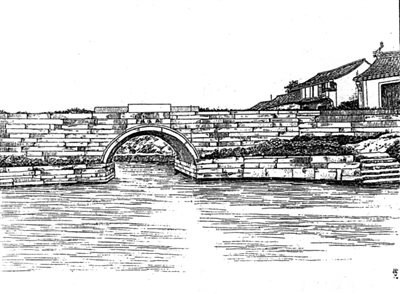

麻溪改坝为桥,终结了400余年坝内外的水利纠纷,为萧绍平原综合治理发挥重要作用。迄今麻溪桥已越百年沧桑,仍发挥泄洪排涝、输水抗旱效能,在漫漫水利历史长河中将亘古千秋。

麻溪筑坝 天乐遭灾

清咸丰六年(1856)六月初二,汤寿潜降生在山阴县天乐乡大汤坞村。

天乐乡,地处山阴县西南与萧山接壤,按地形高低分成上、中、下乡。大汤坞村在天乐中乡,麻溪下游,地势低洼。麻溪,发源于大岩山东麓螽斯岭,两岸山体集雨面积近乎相等,如遇暴雨,则洪峰时间集中,洪峰流量骤增,水位暴涨,历史上水患犹多。

元末至明代中期,为浦阳江改道,开碛堰山,筑麻溪坝。筑坝麻溪,在麻溪出口段,鲁家麻溪山嘴至茅山间挑筑土坝,以横向拦截浦阳江及麻溪之水不再流入坝内的山会平原。

麻溪筑坝,连同麻溪水也被阻塞在坝外,改变麻溪成为浦阳江支流。坝外麻溪洪水汇集,出流受阻,加重了坝外湖田水害。天乐上、中乡在麻溪坝上游,称坝外,隶属四十、四十一、四十二、四十三都。当春夏雨集之日,山洪骤发,浦阳江洪水和钱塘江潮汐夹峙,茅山闸外浦阳江水位高于内河麻溪水位,麻溪山洪有进无退,相持十余日,天乐上、中乡4个都70余村,3.1万余人,10余里田地“汪然巨侵”“尽为鱼鳖”。其中中乡8坂湖田成为洪水泛滥区域,再遭遇干旱肆虐,则“十年九荒”。

麻溪坝筑成后,位于坝外的天乐中乡屡遭水旱灾害,天乐乡民生活悲惨。

体恤民意 请愿废坝

麻溪筑坝,牺牲了上游天乐乡4个都局部利益,换取下游会稽、山阴(大多乡村)及萧山3县整体利益,没有兼顾上下游的利益均衡,致使坝外人与坝内人之间的废保纷争迭起。

在萧绍水利历史上,共发生4次麻溪废坝风潮。明万历年间,山阴令毛寿南筑起郑家大塘后,首次提出开麻溪坝之议,惜会召不果。崇祯年间,左都御史刘宗周掀起第二次麻溪改坝之议,“上策莫如移坝,中策莫如改坝,下策莫如塞坝。”即所谓麻溪坝3策。清道光年间,山阴邑侯石同福提出“开麻溪坝泄山水出三江”的主张,出现第三次废除麻溪坝的意见。清末民初,浙江都督汤寿潜掀起第四次废除麻溪坝风潮,力推麻溪改坝为桥。

汤寿潜,立宪党派,活跃政坛。光绪三十三年(1907),汤寿潜52岁,在忙于苏杭甬铁路筹资与开工建设的同时,依然关注桑梓水利。农历2月,汤寿潜就萧山南沙沉坍受灾事,致函家乡父老。6月,就麻溪坝防汛事,致函浙江巡抚张曾扬,阐述自己主张,“山会萧三县人以弃小(坝外)保大(坝内)”为谬说,称“坝外即塘外陆沉三百余年,一言未足尽其哀”,汤寿潜熟知家乡水利状况,亲感麻溪坝其害,斗胆置疑麻溪坝存在的意义,再次吹响了麻溪废坝的号角。

宣统二年(1910),汤寿潜55岁,9月回乡祭母,闻讯并支持山阴开展农田水利调查。该调查报告称:“中天乐溪流北遏于坝,西遏于闸,前之不能远达三江者,今又不能近注于浦江。”它真实反映天乐中乡麻溪出流困境,是一份县级水利文书,具有法律效用。

次年春夏,江南水乡“患水,今岁尤甚,中天乐尤甚,前后两次被淹没者月余,粒收无望,众情汹汹,咸以塘坝为苦,地处穷僻,呼吁末由。”汤寿潜出于对家乡水利的关心,拉开了麻溪废坝的序幕。8月,他会同天乐乡自治会向浙江省议会咨议局呈交《天乐乡自治会上咨议局请愿书》,提出“废麻溪坝案”。请愿书详细反映天乐乡(上区、下区)的地势、民塘、闸坝(茅山闸和麻溪坝)及灾荒等情况,强烈要求“麻溪坝亟应拆废”,陈述4条拆废麻溪坝的理由,指出:“废坝之策纯乎有利而无害,若拘泥昔日之情形,而不深体穷乡之冤苦,恐数万穷民集怨于坝,以发其宿愤,激成暴动,拼生命以搏拆废之目的,则有不忍言者矣。”请愿还提出中天乐江塘应协助修筑经费要求以及协助塘费理由。是年,汤寿潜还为《中天乐乡沉冤纪略》作序,序中记述:“人知凿碛堰之利,而无人知利中之害。中乡于是内山水,外江水、潮水,岁或三四灾。”

宣统三年(1911),汤寿潜56岁,杭州光复,首任浙江都督。11月7日,被公举为浙江都督,8日就职,至次年即民国元年(1912)1月15日,按民国临时政府要求辞去浙江都督之职,任期仅二月有余。1月16日,孙中山授汤寿潜为南京临时政府交通总长,后汤曾赴南京但未留任。卸任都督后的汤寿潜,利用省军政府里的人际关系,继续为家乡拆废麻溪坝事,倾心竭力。是年11月10日,汤寿潜与天乐乡中乡48村代表汤寿崈(天乐乡乡董)、葛陛纶(原山阴县议会议员)、鲁昌寿(雒生)、孔昭冕(天乐乡议长)等拟《天乐乡中乡代表上浙江省议会请愿书》,再次向浙江省议会请愿废麻溪坝,陈请浙江省临时议会和绍兴县议会,并呈朱瑞都督、屈民政长暨陆知事。陈请书,列举麻溪坝不可不废8条理由,重申“麻溪坝一日不废,中乡人民一日不安,大有沦胥以铺之痛”。请愿书附旧刊《中天乐乡沉冤纪略》《与图》《水利条议》。这次请愿,明确了废坝方案——改坝为桥,得到了南京临时政府农林部、农商部的重视并获批准。

废坝保坝 再陷争议

民国元年(1912)11月中旬起,听闻废坝方案与陈情书被浙江省议会接纳,天乐乡坝内乡董赵利川立即反对,他四处游说,发动保坝,绍兴县议会议长任元炳也闻风而动,向省议会连发函电,反对废坝。废坝和保坝之争再次陷入僵局。

汤寿潜支持天乐乡陈请书所称麻溪坝善后之策,即改坝为桥,因此遭到坝内绍兴县、绍兴县议会的极力反对和谩骂攻击。绍兴县、绍兴县议会这6篇持反对意见的公牍,直接指责甚至谩骂汤寿潜“欺世盗名、汤寿潜党”等。其中,《绍兴县麻溪坝利害纪略》:“不意有欺世盗名之汤寿潜出,以为才足以济奸,气足以凌众,遂不恤舆论,摭拾忠介一偏之说,参与一己臆造之私,广布《纪略》,谣惑众听,而曰麻溪坝可以拆废……回省悉凭汤党指挥,但称现勘无害,该坝议决拆废。”《绍兴县议会致北京电》:“讵今汤寿潜谓该坝苦其天乐中乡,罔顾大局,竟诡称江流改道,突议拆废。”《绍兴县议会致杭州电》:“悉听汤寿潜党指挥,藉口现状无险,决议拆废,果被朦准,则温、处奇灾,将岁岁发现于吾绍。乞弗视汤为神圣不可犯,共图力争。”

坝外人要求废坝,坝内人要求保坝,双方争论历久不绝。时57岁的汤寿潜,仍然不被挫折所困扰,不断斡旋于坝内乡绅之间,攻坚克难,寻求事件的突破口。坝内乡绅金汤侯,时任省司法筹备处科员,民国元年(1912)12月前后,汤寿潜写信给金汤侯,邀请他来杭州。金汤侯受邀到杭,汤寿潜坦诚相待,将废坝陈情书和废坝方案副本交给金汤侯,并对他说:“麻溪坝在天乐乡被视为毒瘤,山阴、会稽人闻废坝如谈虎色变。你是坝内人,应仔细研究个中利害。说句公道话,如果废坝对坝内民物有害,应该顾全大局,不能偏听一面之词。倘若对坝内无损,自宜从长计议。”汤寿潜希望金汤侯成为坝内“代言人”,做好坝内人的思想工作,消除坝内人对拆除麻溪坝的恐慌心理。

金汤侯深明大义,接受汤寿潜建议,几次赴坝外实地考察,逐渐理解、接受坝外人提出的废坝陈情书和改坝方案。在坝内人的议会上,金汤侯据理力争,阐明废坝之理由及其利害关系,弄得反对势力难以辩驳。1913年2月,金汤侯发表《告坝内父老书》,列举大量事实,充分论证刘忠介“移坝、改坝实足为三县(山、会、萧)兴永利”先见,支持麻溪改坝。在金汤侯的影响下,反对派的力量有所减弱,坝内大多数人对拆坝改桥的恐慌心理基本消除。

改坝为桥 纷争终止

准备实施麻溪坝广洞方案的时候,依旧遭到反对派激烈反对,派人上京告状。1913年3月,为恐坝内民众煽惑酿事,农林部致电浙江,广洞从缓办理。以致已成之事,又复停顿。4月,天乐乡自治会无奈呈请全体辞职,并取消48村代表。8月,传闻反对拆废麻溪坝的一方,有人扬言暴动。10月,天乐中乡48村公民呈农商部,经电农林部,电准查照办理麻溪坝广洞修筑工程。11月,经汤寿潜出面调解,麻溪坝广洞工程开工。恰时,反对派们又抓紧活动,加以阻挠,广洞工程暂行停止。12月,农商部核准麻溪改坝为桥工程计划。是月,麻溪改坝为桥工程正式开工。《麻溪改坝为桥始末记》称:“桥工开始于民国二年十二月,竣工于民国三年七月,由官厅派员验收。”由工人斯生记承包,认保30年保固单。另据《申报》载:斯生记承包麻溪桥工程石料,计1324洋元(另有300元左右),(1914年)1月完工,包定20年内不致损坏。两说略异,互补共存。7月官厅派员验收时,59岁的汤寿潜因病未能参加。

麻溪桥由条石砌成,单拱桥,桥体与坝身相连,两侧桥额镌刻“麻溪桥”字样。工程质量上乘,迄今完好无损。

自麻溪坝改为桥后,麻溪回归山会平原水系,麻溪洪水经麻溪桥入西小江畅流而出,缓解坝外70个村庄、3万多居民、(中乡)1.2万多亩良田的洪涝灾害,从而使坝外天乐乡摆脱频受洪水侵扰的困境。同时,麻溪为山会平原农田灌溉和生活用水提供了水源补充,麻溪桥上下游互利共赢。至此,由布衣都督汤寿潜掀起的废除麻溪坝风潮,鼎力相助完成麻溪改坝为桥,落下帷幕。麻溪之议,自明代中期成化戴琥筑坝麻溪开始长达400余年,从明末崇祯刘宗周倡导移坝、改坝、塞坝三策算起将近300年,于此纷争终止。

桥工既成 爰记始末

麻溪筑桥,遵循且实现了麻溪改坝倡导者刘宗周夙愿。民国3年春,为纪念这位先贤蕺山先生,在茅山闸蕺山庙成立群团组织——蕺社,由本土名流组成,乡董汤寿崈(汤寿潜弟)为社长。时值汤寿潜在庐山休养,撰写2副楹联,以纪念蕺山先生并祝贺蕺社成立:“有闸可无坝,先生坝内人,愚岂从井,为吾乡独抱不平,三百年来两沧桑,上策行矣!曰溪明非江,贱子江畔产,活此一方,与先贤同膺无妄,四十八村诸父老,于意云何?”“息壤告成,如太守三江应宿。鬟河底绩,唯先生一路福星。”落款是“后学汤寿潜”。

1919年,绍兴王念祖完成编纂《麻溪改坝为桥始末记》,书分上下两册,10.2万字。该书详细记载麻溪改坝为桥全部过程,是萧山水利史上一部重要水利工程专志,为后人提供了珍贵的历史资料。

王念祖作《麻溪改坝为桥始末记》序后附识,坦然指出国人起哄通病,“坝内人曰:我中国人有通病也,名曰起哄。起哄者,一人倡之,千百万人和之。”举例坝内人反对坝上废坝事端,“余坝内人也,当民国二年废坝之议起,绅哄于前,民哄于后,奔走呼号,若大难将旦夕至。谓‘我侪不死于水,必死于饥’。迨今事过境迁,安谧如故。”回顾往日不当言行,“向日奔走呼号之诸先生,旧事重提,哑然失笑,不禁赧然而言曰:错怪:汤先生矣!”结语认为,“此亦吾乡之大滑稽也,不可不记之。”王念祖此序,作于1919年,可叹为民解难而备受艰辛的汤寿潜已于1917年作故,长眠地下了,享年62岁。

功德于民 世人纪念

汤寿潜女婿——有“中国当代理学大师”之称的马一浮撰写《绍兴汤先生墓志铭》称汤寿潜:“事亲则遗禄以毕养,爱人则损己以成惠,立事则示俭以厉俗”。“民国”二十五年(1936)五月,为追念汤寿潜功德,天乐乡民在麻溪坝附近的茅山之巅,建造“汤蛰先先生纪念碑”,由画家丰子恺绘就汤氏全身像,马一浮撰文并督造。《汤蜇先先生纪念碑文》前面部分全面评价汤先生一生品行人格,中间部分记载其实业伟绩,后半部分记述其麻溪改坝为桥事功。

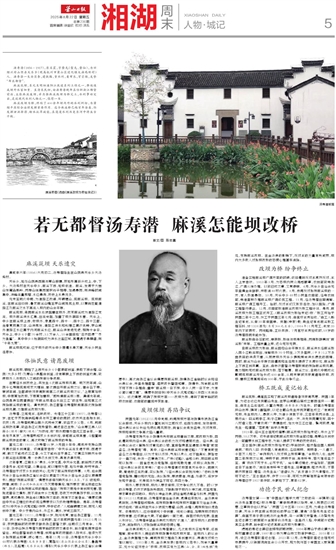

遗憾的是纪念碑已在特殊时期被毁。1994年萧山于进化镇大汤坞村重建纪念碑,1997年公布为萧山市文物保护单位。2018年12月,设立汤寿潜故居纪念馆。2023年12月,汤寿潜故居纪念馆完成布展提升,以新面貌向社会公众开放,现为杭州百个爱国主义教育基地之一。