文/朱淑颖

见到俞国斌,已是傍晚时分。他像一个满载而归的老农,一边端着手里的相机,一边检查着上午刚拍下的照片。波轮转动中,一张张鲜活的乡村图景在眼前闪现,老街、砖墙、伞影和街坊邻里的笑脸……

白天的他,安于拍照和书法教学。上午,他静静地走在村社的小路上,看着路边的一草一木、一砖一瓦,然后用手里的相机把每一处景色定格。在拍照的间隙,他或是与奶奶们聊起院里挂满果子的枣树,或是与中学里的老校长一起走访故地,聊聊当年的故事。下午,他便出现在教室,为孩子们上书法课。课上,孩子们目不转睛地看着他毛笔的走向,他手口不停,一笔一划,讲着笔顺和笔势,教孩子们在“心要等手”的节奏中练出安静。

课间,阳光斜照在他背后,他身影沉稳、神情专注。“我其实就是个业余爱好者,做自己喜欢的事。”他说这话时轻描淡写,从他不疾不徐的语气中,能感受到他把热爱当作生活调剂的沉静与笃定。

写字如写人,修身亦修心

俞国斌与书法的缘分,最早来自父亲。

小时候,家里的墙上写着父亲手写的标语,几行短短的标语,是他对毛笔书法的最初印象。那时,他年纪尚小,只觉得墨香好闻、字迹漂亮,但这些画面,一直悄然留存在记忆深处。上世纪七八十年代,对于一个少年来说,能接触到的文化资源实在有限,便也没机会走进书法课堂,而是自己买字帖,日日临摹练习,一点一滴积累。

那时工作难找,他放弃读技校的机会,早早进入长兴国企工作,开过铲车、运输车,干过办公室文职、销售等工作,后转岗到杭州、绍兴等地。工作之余,始终没有放弃写字,热爱并坚持着。最开始他只是与要好的几个同道朋友写字聊天,在交流下慢慢摸索与进步。到杭州后,他才有机会找老师进行专业的学习,这也为他后来开始在青少年宫、老年大学任教打下了基础。

“原本是利用周末在青少年宫教书法,后来专职教。我想,既然喜欢,就不要犹豫。”从国企出来后,俞国斌投入了专业的教学中,他总鼓励学生接触不同书体。“楷、行、草、隶、篆,每一种都有它的个性。你写得越多,接触得越广,越能找到适合自己的节奏。”他将书法看作一种内在秩序的训练,一种人生节奏的调试方式。作为书法老师,俞国斌坚持“传统技法为根,个性表达为枝”,他同时教导学生重视基本功,也要结合兴趣,重视生活感悟与内在节律。

在村里,一间充满了墨香的公益课堂,让孩子们在“家门口”就可以学习书法。上课时,孩子们围着桌子,一人一纸,听他讲“心要等手”。“你写一个楷书的‘木’字,要有‘横竖撇捺’的顺序。”他说,“中国书法,是从‘手艺’升华到‘法度’。书写之中蕴含着秩序、结构与哲学。”他最常讲的是“心手合一”。“孩子往往是‘心快手慢’,心里笔画到位了,手上往往还没有到位。写字就是训练这种协调能力,让心等一等手,从而让心慢下来,让心静下来。”

他教得认真,写得细致,即便只有五六个学生,他也从不敷衍。在教学的路上,俞国斌也从不将自己局限在单一的教学中,他始终认为:“‘教学相长’,我在教书的时候自己也在思考与进步,我既是老师也是学生,教学这条路从来不是单向的。”于是,他边教学,边把书法实践融入更广阔的村社和公共文化空间。

2011年,他与身边的书法爱好者们设立了“书法湘湖”QQ群,发起并组织了“书法湘湖”的策展活动。当时他对自己的朋友们说:“我们一起,你拿几幅作品,我也带几幅作品,我们在公园场馆里摆一摆,咱们写字人自己凑‘一桌饭’,也凑一桌字。”这一做,就是十一年,他们以书法的名义,让书法展示成为习惯,“书法湘湖”坚持了十一年,是快乐也是责任。

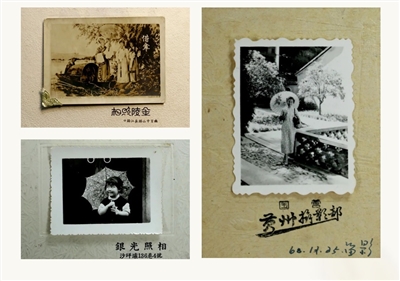

他办展的目的就是展示真善美,让“写字”回归到生活之中,去年结合中国伞乡这一主题,推出了伞主题影像诗赋书画作品巡展,俞国斌将“伞”这种看似日常的物件,作为文化的载体,通过老照片、诗赋,在伞面书画,拓展融合各种文化元素。

让教室回到乡村,从教学走向策展,从写字到传播书法传统文化,俞国斌用一支毛笔写下了自己的人生轨迹,也让书法成为连接人与人之间的桥梁。

老照片,是时间的“见字如面”

除了书法,俞国斌还有一个特别的爱好:收集老照片。

俞国斌喜欢旧物收藏,尤其是老照片。“老照片的魅力,不只是影像,而是它所承载的历史的瞬间。”

说起老照片的收藏,是源于一次外地摄影家在萧山举办的老照片摄影展,当时俞国斌拍照,做美篇,并为展览写了诗,在那个展览中,他感受到了老照片所蕴藏的魅力:“那都是看起来非常迷人的黑白老照片,这些照片真的会让你眼睛一亮,似曾相识……”也是在那一瞬,他更加肯定地意识到:老照片就是历史的瞬间。

“有时候一张照片里,就能读到一个时代。”有一次,他淘到一张老照片,上面写着“神仙英雄”四字,是民国手工上色的照片。那一幅小小的画面,因为有了时代的人物,就成了唯一,就有了故事性。

起初的收集是在古玩市场,偶尔淘到一些老照片,有些模糊,有些斑驳,但总有一两张上面写着精致的地名或对联。“那是民国的手写门匾,有的背景还是老街、戏台,书法本身就藏在生活里。”随后俞国斌便开始主题性收集。他不单单收藏“名人照”或“民俗照”,还特意寻找那些与文字、书法相关的片段。他深深地被那些有题款、匾额、对联的老照片触动,他说那是一种不可复制的“文字实证”。

俞国斌常把这些作品带进学校和村社,“文化不一定要进大馆、大厅,很多时候,它可以是校园的一堵墙,图书馆的一面屏,村社的一个角落。”他说,“你做的每一场展览,也许不轰动,但它扎根了。”

他的书法与老照片巡展,从小学、初中校园,到档案馆、图书馆、美术馆,“这是文化上的行走,也是美育教学。每次看到孩子们围着一张照片讨论,端详或讨论一幅字,心里就觉得很值得。”

对他来说,这些照片不只属于“收藏”,而是一种文化温度的延续,一种对过往书写习惯与情感的守望。

采访结束时,俞国斌的一天也已经结束了。他在教室里慢慢收拾讲义和笔墨,还顺手整理了一摞孩子的作业。窗外淡淡的月光洒在桌面,砚台里剩余的墨汁泛着微微亮光。

他从对书法的专注中,探寻到一种恒久的力量。俞国斌曾感慨,书法摄影艺术,形同“游走于湖面之上。”的确,自己个体的小船要去哪儿,需要目光和胸怀,而决定目光和胸怀的就是修养;能走到哪儿,则是看自己的能力的深度,这就是技巧。两者修炼到的境界,决定一个能在湖面上走的状态,否则只能是逃跑或被淹没。他在不断地吸收,也是为了更有底气的释放。