抗战烽火,燃遍河山;悲壮岁月,铭记永远。今年是中国人民抗日战争胜利80周年,也是世界反法西斯战争胜利80周年。本报联合区委党史研究室(区地方志办公室)推出“如你所愿”系列报道,通过走访萧山区域内曾发生过抗日英勇壮举的遗迹、保存抗战珍贵历史遗存的纪念馆等,以铭记萧山军民参与抗战的历史记忆,感怀萧山儿女为抗战胜利作出的巨大牺牲和贡献。

铭记血的历史,是为汲取力量。珍惜当下的和平,方能开创未来!

■文/摄 记者 王美琳 朱佳鹏 孔鹏飞

通讯员 钟丽佳 陆宏琨

在义桥镇新峡路旁,有个叫严家畈的自然村,居住着张姓、倪姓、高姓等人家。

村里池塘边,有棵合抱粗的大樟树,少说也有两百年的树龄了,自然也见证了85年前那场激烈的严家畈之战。当年,退守至此的日军占据了此处的民居、樟树并作为据点,而中国军队血战三天两夜,重创敌军,谱写了一曲血与火的英雄赞歌。

云卷云舒,塘边新绿,微风拂过,翠影浮动,吹皱一池水,1940年2月的那段烽火记忆,似乎还在此处徘徊……

日军退守进村

古樟树见证了严家畈血战

义桥,是个怎样的地方?诗人陆游盛赞“渔浦江山天下稀”,谢灵运、孟浩然为这里的美景所倾倒。烟波浩渺的江边,勤劳的义桥百姓日出而作、日落而息,天与地、山与水、人与物,和谐共生,成就了商贾繁茂、文化繁荣的盛景。

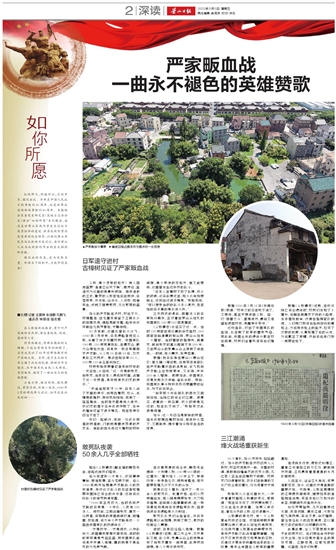

如今的严家畈自然村,村庄不大,环境整洁,住宅基本保留了江南水乡的田园风貌,道路宽敞平整,路中央还开辟出几块芳草地,宁静祥和。

80多年前,这里也曾战火纷飞。1940年2月中旬,日本侵略者进犯义桥,杀害了许多无辜村民。中国军队190师、192师英勇抗战,在傅家山、眠犬山等地伏击,将其中一股日军围困于严家畈,从2月16日到18日,双方激战三天两夜。是役击毙日军43人,190师130余名官兵阵亡。

村民张柏来带着记者来到村中的一片空地,介绍说:“这一片是前张家、后张家,当年日本人溃逃到村里,占据了这一片民居,其中就有我们家的房子。”

“我爸爸那年才16岁,日本人占了家里的房子,利用古樟树、坟头、池塘等做掩护,架设机枪阵地,筑起了一座座掩体。当时每天都是炮火连天,我们家的屋子左半边被炸毁了,右半边墙体还留下很多弹孔。现在老房子已经不在了。”

我们一路前行,来到一处依水而居的民居前,门前就是碧波荡漾的严家池。细碎的阳光透过大樟树的树叶间隙,是个乘凉的好地方,谁又能想到,这里曾发生过惨烈的战斗。

“日本人在樟树下挖了战壕,我小的时候,这条战壕还在,和小伙伴玩耍刨土,还挖出过很多弹壳。”张柏来说,“可以想象当时的战斗多么激烈,老百姓的日子真的是水深火热。”

三天两夜的激战,困兽犹斗的日军枪口朝东,正对着在茅山头驻扎的中国军队190师569团某营部。

《义桥镇志》也证实了这一点。当时190师部在进化镇的华家垫村,569团部在临浦镇的柏山陈、茅山头驻有一个营部。当时营部的指挥所,离高家、前后张家的直线距离不足300米,又在茅山头的象鼻头山上架起了迫击炮,一时间,炮火震天、枪声密集。

根据《抗日战争在萧山》《萧山记忆(第九辑)》等记载,日军获悉其部队在严家畈遭伏击的消息后,派飞机到严家畈上空投掷粮食,又派骑、步兵250余人增援。即便如此,中国军队还是发起多次冲锋,奋战杀敌。而后,中国军队奉令转移去执行更重要的任务,歼灭战遂中止。

“后来那个参战部队的团长又回到旧地,给阵亡的将士们立碑。很厚实、很高的一块石碑,我小时候是见过的,现在找不到了。”张柏来对此很是惋惜。

如今,这一片已经是崭新的民居,但池边那棵古樟树如旧,每年叶儿落了,又萌新绿,提示着如今和平生活的可贵。

敢死队夜袭

50余人几乎全部牺牲

担任《义桥镇志》副主编的韩老先生,在路边向我们招手。

他今年虚龄八十有七,依旧精神矍铄、思维敏捷,至今笔耕不辍。他从1998年就开始搜集严家畈战斗的历史信息,走访这次战斗的见证者和埋葬中国阵亡将士的参与者,逐渐将这场战斗的细节拼凑完整。

“1940年正月初九,当时逃到严家畈的日军是一个中队,人数有240多人。进村后,立即占据张家、高家一线民居,将相连的房屋间间打通,破墙壁、挖地洞,将大半个严家畈连成一个阻击中国军队的防御体系。”

一方是防守,一方是进攻,从作战兵力、武器精良度等方面来说,彼时的敌军可谓是气焰正盛,而中国军队能将其步步逼入绝境,靠的就是不惧生死的大无畏气概。

在这群英勇的将士中,韩老先生提到一个关键人物,190师569团的一位营长。“营长姓卜,30岁上下,军装内穿一件绿色毛衣,特别爱整洁,每天都要梳理几次不太长的头发。”

就是这位卜营长,组织了一支50余人的敢死队。趁着夜色,他们从药师庵出发,每人随身携带枪支、大刀和手榴弹,在田间小路匍匐前进,在一块杂草地快速向日本侵略军扑去,但很快被日本侵略军火力封住。

敢死队队员们浴血奋战,与日本侵略军以命相搏,拼起了刺刀,激烈的场面让人震撼。

彼时,日军已经陷入绝境。根据《义桥镇志》记载,第二天上午,双方激战又起,战斗中,象鼻头山上的炮弹命中了后张家靠东一间房屋,此房顷刻倒塌,有八个鬼子被炸死。

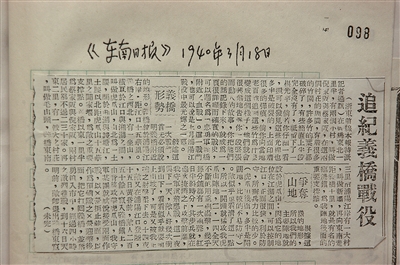

根据1940年3月18日《东南日报》报道:“村中之敌实在吃不消了,又想冲,甚至于想冲回义桥。但一切‘困兽之斗’,都是徒然,最后又绝望地退回村中,凭籍房子来守。”

这场血战,打出了中国军队的血性,也压制了敌军的嚣张气焰。而战后,中国士兵的遗体分散在村庄四周,村民们含着热泪将他们掩埋。

根据《义桥镇志》记载,在收敛阵亡将士遗体时,村民们发现了卜营长,他躺在离高家不远的小路旁,右手握枪前举,仿佛在指挥部队前进。人们用门板将他抬到附近的高地上,为他抹去脸上的血污,拉平了衣服的折痕,认真梳理了他的头发,为他戴正了军帽,然后将他连门板一起葬在地下。

三江潮涌

烽火战场重获新生

85个春秋,如85页史书,轻轻翻过。如今的严家畈自然村已并入义桥村,村容村貌焕然一新。平整的村道,串联起白墙黛瓦的农家小院,几位老人正坐在古樟树下闲聊。村民家门口停着轿车,孩子们在新建的文化广场上追逐嬉戏,处处透着安宁祥和。

张柏来从小在这里长大,一步步看着村里和义桥镇的变化,感慨道:“现在日子好了,村民腰包鼓了,文化生活也很丰富。如果父亲还在,看见今天的义桥,应该很高兴。”

义桥镇的昇光村,有一个义桥革命历史纪念馆。该馆由早期共青团萧山县代表会议旧址改造而来,系统陈列着义桥革命的峥嵘岁月,其中严家畈之战占有重要篇幅。馆内不仅有历史图文和复原的实物,还通过多媒体手段重现当年的战斗场景,是本土爱国主义教育的重要基地。

继续向北行走,便抵达钱塘江、富春江与浦阳江的交汇处,眼前陡然开阔,江风裹挟着湿漉漉的水汽扑面而来。

从古至今,滔滔江水奔流,桨声渔歌悠悠,如今,这里依然是鱼鲜的重要产地。天刚亮,义桥至闻堰段的江岸便热闹起来,捕捞归来的渔船相继泊岸,来自本地以及杭州的食客,转眼间形成鱼市长龙。

近处芦苇摇曳,几只白鹭掠过水面,极目远眺,潮平江阔,大桥如虹飞架两岸,车流不息、华灯璀璨。曾经饱经战火的古老津渡,正以蓬勃之姿迈向现代化城镇的行列。

此情此景,让人不禁想起长眠于此的英烈们。他们用生命守护的这片土地,如今已是安居乐业的美好家园。江畔忠魂,应感无限慰藉。这盛世,如你们所愿。